La bonne mesure du profit (1) : l’Economic Value Added ou EVA

La finance innove rarement. Elle reprend souvent des notions anciennes et les met au goût du jour. Par exemple, quel mandat doit donner l’actionnaire au manager dans la conduite de l’entreprise ? La réponse, on la connaît depuis que le capitalisme est capitalisme, sans besoin de manuel de finance pour cela : il faut que le manager maximise le profit de l’entreprise à chaque période.

En suivant cette règle, le manager sera assuré de maximiser en même temps la valeur de l’entreprise, c’est-à-dire la somme de ses flux de trésorerie à travers le temps, ceci évidemment avec le bon taux d’actualisation. Cette valeur, on l’appelle valeur des flux de trésorerie actualisés ou DCF (pour Discounted Cash-flows). Le flux net de trésorerie est, par définition, le montant de cash qui peut être remonté aux bailleurs de fonds, actionnaires ou créanciers, une fois que l’entreprise a payé ses investissements nécessaires en capital fixe et en capital circulant (le BFR). C’est la valeur actuelle du projet « entreprise ».

Au début des années 90, un « nouveau » critère est apparu, celui de création de valeur. Pour la petite histoire, Stern & Stewart, une boutique de Wall Street, a jugé bon, avec le toupet qui caractérise souvent nos amis américains, de déposer le nom commercial de cette découverte en parlant d’EVA ou Economic Value Added. Enfin venait le bon critère de maximisation de la valeur ! Le succès de la formule ne s’est pas démenti.

Voilà une belle porte ouverte enfoncée. Comme on va le voir, l’EVA n’est autre que le profit économique de l’entreprise dont parlent depuis toujours les économistes1. Si on en vient à mettre des copyrights sur le mot de profit, pourquoi pas sur le mot d’entreprise ou sur celui de capital ?

Evidemment, c’est le profit calculé correctement, ce que ne fait pas la présentation habituelle du compte d’exploitation de l’entreprise, où on entend par profit le bénéfice net, c’est-à-dire le résultat d’exploitation avec impôts et charges d’intérêt. Cette notion se comprend si on se place du point de vue de l’entreprise qui prend comme charges tous les revenus versés au titre de ses engagements contractuels. Mais elle est fortement bancale si on raisonne du point de vue financier des apporteurs de fonds : on prend en compte le coût de la dette, mais on oublie allègrement le coût des fonds propres. Ce qui veut dire qu’une entreprise qui s’endette peu a un « profit » plus élevé, alors qu’elle ne fait que tirer sur les fonds de ses actionnaires plutôt que sur la dette. Imaginez une banque qui finance tous ses prêts avec des fonds propres : elle aura un profit gigantesque, égal aux intérêts perçus sur ses prêts bancaires. Avec cette drôle de définition, il n’y a plus besoin de dirigeant pour maximiser la valeur d’une entreprise ; il suffit d’un trésorier qui s’abstient de lever de la dette2.

Le profit économique est donc le résultat d’exploitation, ou EBIT, moins le coût du capital levé, qu’il soit sous forme de dette ou de fonds propres. Pour résumer cela en une formule, l’entreprise a acquis en fin de période t-1 des actifs économiques (capital fixe et capital circulant) pour un montant . Elle a dû lever des fonds, dette ou fonds propres, pour financer ce montant. Et elle démarre son exploitation en début de période t qui lui donne des revenus en fin de cette période. Ces fonds doivent être rémunérés, disons à un taux de rendement attendu ou coût du capital de w. Ce coût du capital est approché selon l’usage courant par le wacc, ou coût moyen pondéré du capital, qu’on note ici w, et qui est la moyenne pondérée du taux de rendement attendu sur la dette et de celui attendu sur les fonds propres. Le profit est donc, en considérant par facilité que l’impôt sur les bénéfices est nul :

Or, ceux qui se rappellent de leurs cours de microéconomie reconnaissent tout à fait la formule du profit : il est dit que l’entrepreneur maximise son profit, sous la contrainte de sa fonction de production. Par profit, on entend bien la valeur ajoutée de l’entreprise, diminuée de ses coûts salariaux (qui sont le coût du facteur travail), moins le coût du facteur capital, qui sera ici wK1.

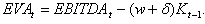

Pour être plus précis, il est d’usage en microéconomie de présenter le profit d’exploitation en brut, c’est-à-dire en prenant l’excédent brut d’exploitation ou EBITDA, avant amortissement. Le coût du capital doit dans ce cas être un coût du capital qui inclut le coût de l’amortissement, ce qu’on appelle le coût d’usage du capital3. Si l’amortissement est une fraction constante du capital en place, disons égale à ![]() , on peut réécrire le profit ou EVA comme :

, on peut réécrire le profit ou EVA comme :

Le profit est dans ce sens proche d’une notion de surprofit : c’est le montant qui reste pour l’entreprise (et donc pour ses actionnaires) quand elle a rémunéré correctement, c’est-à-dire au niveau attendu, ses facteurs de production, travail et capital. Il est utile de rappeler ce résultat simple de la microéconomie : si l’entreprise évolue sur des marchés complètement concurrentiels et travaille à rendements constants (terme qui veut dire que j’obtiens un chiffre d’affaires double quand je double à la fois le nombre des salariés et le montant de capital), le profit au sens de l’EVA est nul. Il n’y a pas de rente ou de surprofit qui ne soit réduit par la compétition. Ceci ne veut pas dire que le profit au sens du bénéfice net ou encore profit comptable sera nul : il sera simplement égal à une rémunération normale des fonds propres, c’est-à-dire correspondant au rendement attendu à l’équilibre par les actionnaires. Pourquoi cela ?

Disons que je m’appelle McDonald’s et que j’explore un nouveau pays. Le coût unitaire d’un restaurant est disons de 10 M€ et gagne 1,5 M€ de bénéfice par an. Si le coût de mon capital est de 10 %, le surprofit ou EVA est donc de 1,5 – 10 % x 10 = 0,5 M€ l’an. Pour une longue période de temps, on peut dire que je travaille à rendements constants : construire deux restaurants coûtera 20 M€ ; trois restaurants 30 M€, etc. ; et pour cela, j’emploierai deux fois plus de personnel, ou trois fois plus, etc. Je gagnerai 3 M€ l’an, ou 4,5 M€, etc. J’ai dans ce cas intérêt à construire une infinité de restaurants et mon profit sera infini. Comme il n’y a pas de repas gratuit, surtout chez McDonald’s, ce joli jeu s’arrête parce que la concurrence pousse les prix à la baisse, ou bien la demande est saturée, etc., de sorte qu’à la marge l’ultime restaurant construit rapportera un profit net nul, c’est-à-dire rapportera 1 M€. On retrouve bien notre leçon de microéconomie : l’entreprise qui veut maximiser son profit investira jusqu’à ce que la productivité marginale de son capital soit égale à son coût du capital, c’est-à-dire au wacc. D’ailleurs, si McDonald’s travaille à prix de vente unique sur son territoire, le profit net total sera nul et le rendement du dernier restaurant installé (dit rendement marginal) sera égal au rendement moyen de tous les restaurants. On verra l’importance de cette remarque par la suite. Au total, en concurrence parfaite, l’exploitation des restaurants ne fera que rémunérer les actionnaires (et les obligataires) au niveau du risque pris. Souvent bien sûr l’entreprise bénéficie d’une position de marché ou d’un avantage concurrentiel particulier ; ou d’une protection réglementaire ou technologique qui barre l’entrée aux concurrents ; ou encore travaille à rendements décroissants. Dans ce cas, elle peut dégager de façon plus durable une rente ou un surprofit. Le mandat donné au dirigeant, c’est de maximiser le profit, c’est-à-dire pour le moins de rémunérer les bailleurs de fonds pour l’argent apporté, et si possible dégager un surprofit. C’est donc aussi de maximiser l’EVA, puisque l’EVA, c’est le profit, au sens économique.

Quelle est alors la valeur de l’entreprise, par exemple à la période t=0 ? C’est pour le moins la valeur de son capital initial, soit , à laquelle s’ajoute la somme des profits futurs (au sens EVA), et bien sûr actualisés. Dans le jargon convenu, cette somme des profits futurs s’appelle la Market Value-Added ou MVA. On a donc :

Le ratio ![]() rapporte la valeur « fondamentale » (ou sa valeur boursière si les marchés financiers valorisent l’entreprise sur la base de ses profits futurs) au coût du capital initial (mesuré comme on va le voir à sa valeur de remplacement, qui diffère parfois de sa valeur au bilan comptable). Attention qu’il s’agit d’une valeur additionnant la valeur des fonds propres et de la dette, ou encore la valeur présente des actifs économiques. C’est donc ce qu’on appelle le Value-to-book ou encore le q de Tobin. Encore une fois, à rendements constants et concurrence parfaite, le profit net à chaque période est nul et le q de Tobin est égal à 1. Si ce ratio est supérieur à 1, l’entreprise bénéficie d’un goodwill, précisément égal à son MVA.

rapporte la valeur « fondamentale » (ou sa valeur boursière si les marchés financiers valorisent l’entreprise sur la base de ses profits futurs) au coût du capital initial (mesuré comme on va le voir à sa valeur de remplacement, qui diffère parfois de sa valeur au bilan comptable). Attention qu’il s’agit d’une valeur additionnant la valeur des fonds propres et de la dette, ou encore la valeur présente des actifs économiques. C’est donc ce qu’on appelle le Value-to-book ou encore le q de Tobin. Encore une fois, à rendements constants et concurrence parfaite, le profit net à chaque période est nul et le q de Tobin est égal à 1. Si ce ratio est supérieur à 1, l’entreprise bénéficie d’un goodwill, précisément égal à son MVA.

1. Notamment chez Alfred Marshall en 1890 : il définit le profit économique comme « total net gains less the interest on invested capital at the current rate ». C’est bien l’ensemble du capital investi, fonds propres et dette dont il s’agit, montant égal à l’actif économique.

2. On peut se demander pourquoi la comptabilité a toujours privilégié la notion de bénéfice net après paiement des intérêts contractuels de la dette ? La raison est historique : la comptabilité se place du point de vue de l’entreprise, et non du point de vue de l’ensemble de ses investisseurs financiers. Or de son point de vue, les frais financiers sont des charges certaines, puisque répondant à des engagements contractuels, alors que la rémunération de l’actionnaire est une charge incertaine. D’où le traitement dual. Mais du point de vue de l’investisseur, il en va autrement : les intérêts ne sont un revenu pour le créancier que si l’entreprise évite le défaut : le rendement de la dette, bancaire ou obligataire, doit prend en compte ce risque ; de la même façon, le rendement actionnaire prend en compte le risque de mauvais résultat de l’entreprise.

3. Le coût d’usage est analogue à un coût d’opportunité ou coût de location des biens d’équipement. Le loyer demandé par le propriétaire doit être à l’équilibre le coût de l’emprunt pour acheter une unité de capital, plus le coût de l’amortissement économique du bien, soit ![]() au total.

au total.

Vos réactions