Le dysfonctionnement de l’aide au logement

L’État dépense 2% du PIB dans sa politique du logement, et même 2,5% si on ajoute l’avantage (et donc le coût pour la puissance publique) pour les locataires de HLM de bénéficier d’un loyer réduit par rapport au prix de marché qu’aurait leur logement. La France dépasse de très loin le budget qu’y consacrent les grands pays comparables, sans qu’on puisse documenter un service de logement de meilleure qualité ou de coût moindre pour les ménages que dans ces autres pays.

Au sein de ce budget, ce sont les allocations logement qui sont le gros poste, avec 18,5 Md€. Ces allocations visent à aider les foyers à faible revenu, en couvrant leurs dépenses de logement quand ils sont locataires. Ces indemnités augmentent avec le loyer et diminuent avec le revenu. Elles sont par force, les personnes pauvres étant le plus souvent locataires, devenues des compléments indispensables dans l’aide publique contre la pauvreté, plus importantes que la somme du RSA (revenu de solidarité active) et de la PPE (prime pour l’emploi), réunis désormais sous la Prime d’activité.

On connaît une première critique, sévère, de cette aide, documentée par diverses études : le lien entre indemnité et loyer permet aux propriétaires de logements de capter à leur profit 50 à 80 % des allocations logement versées, via l’augmentation des loyers. « Allez ! votre loyer est peut-être élevé, mais c’est l’État qui paie ! » Plusieurs propositions de réforme du système ont été faites pour réduire ce phénomène de capture, qui ont le mérite de ne pas supprimer l’aide sachant l’importance sociale qu’elle a acquise. Sans suite à ce jour.

C’est un second défaut qui est pointé dans le dernier numéro de la revue Economie et Statistique (pilotée par l’INSEE) par un excellent papier de Antoine Ferey : « Allocations logement et incitations financières au travail : simulations pour la France » : telle qu’elle est conçue (et, franchement, ce n’est pas simple), l’aide n’incite pas vraiment la personne qui la reçoit à accroître son revenu.

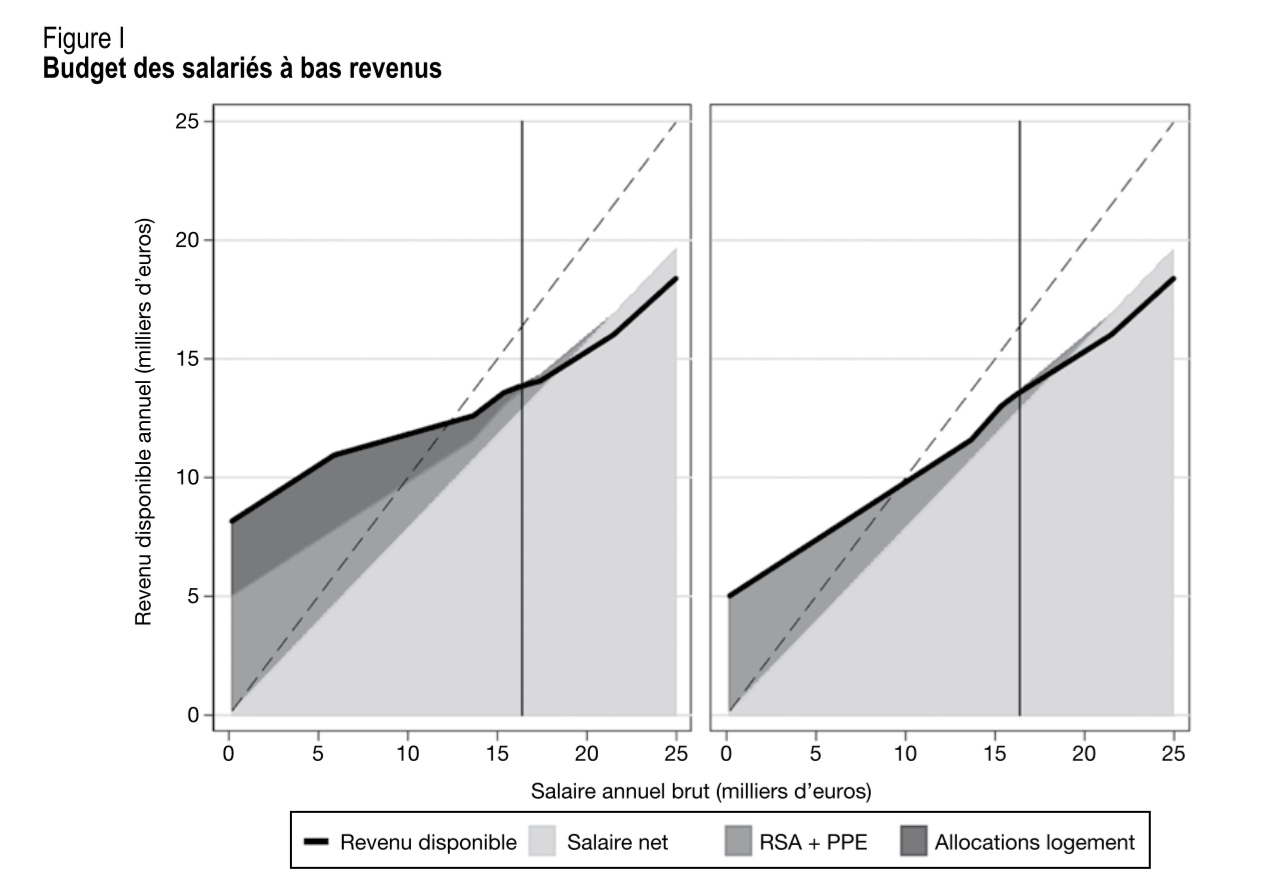

En voici le graphique explicatif.

Prenons en effet le cas d’un célibataire qui reçoit, parce qu’il travaille à temps partiel, un revenu salarial annuel brut compris entre 5.000€ à 15.000€ (axe horizontal. Pour référence, un SMIC à plein temps est autour de 17.000€ lors de l’année de l’enquête – trait vertical). Et supposons que ce célibataire ait la possibilité d’augmenter ses heures de travail. Eh bien, pour 100 euros de plus perçu en brut, il ne lui en reste plus qu’un peu plus de 20 euros, en raison de la baisse de son allocation logement, ainsi que d’autres aides liés au revenu. On le voit sur le trait gras qui donne le revenu disponible de la personne : une montée assez rapide, un ralentissement, la courbe devenant extrêmement plate, puis une montée plus forte à nouveau.

Voilà qui n’incite guère à travailler plus, reconnaissons-le. Tout ceci en dépit de la volonté des gouvernements, depuis plus 10 ans, d’éviter les trappes à pauvreté par une sortie non pas brutale, mais en sifflet de l’aide reçue.

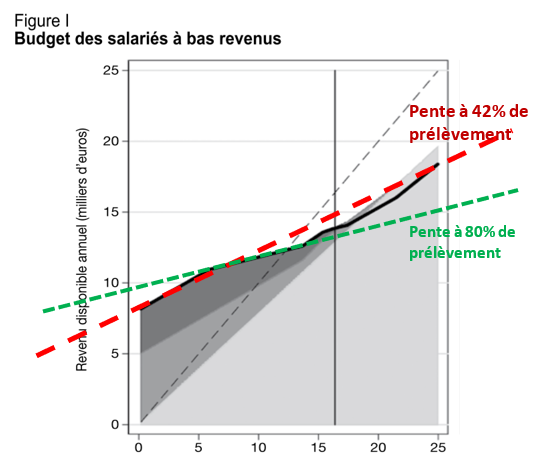

Quelle serait une meilleure courbe en matière d’aide sociale ? On peut le voir sur ce second graphique qui reprend le premier, mais sur lequel deux droites en pointillés ont été ajoutées. La verte, dont la pente est très faible, exprime le phénomène déjà décrit : il y a aujourd’hui une longue partie quasi-plate sur un large intervalle de revenu. La rouge opère un lissage et rejoint le plus régulièrement possible un point où l’aide sociale a complètement disparu.

Oh ! même dans ce cas de figure, la pente reste très peu pentue : pour 100€ de salaire en plus, le taux marginal d’imposition est de 42%, ce qui équivaut presque à la tranche la plus haute de l’impôt sur le revenu. Et si jamais un gouvernement voulait aider davantage les très bas revenus, cette pente s’affaisserait un peu plus. Appelons cela la malédiction de l’aide sociale, par laquelle il est très difficile de rendre un système fiscal progressif sans une volonté politique extrêmement forte (on parle bien sûr des taux marginaux, et non moyens).

Notez que cette courbe meilleure, la rouge, a un coût budgétaire astronomique puisqu’elle maintient une aide bien au-delà du niveau du SMIC (trait vertical noir). En effet, le gros de la population au travail se situe dans cette zone un peu au-delà du SMIC. Il faut donc que la courbe d’aide optimale s’arrête avant le SMIC. Mais là, on retombe sur notre dilemme : la pente de la courbe se réduit fortement, ce qui veut dire un taux marginal de prélèvement (ou moindre aide) approchant les 60%, encore plus désincitatif.

S’agissant du logement, la solution durable, la seule qui vaille, n’est pas de solvabiliser la demande ; elle est du côté de l’offre : il faut accroître l’offre de logement dans les zones tendues de façon à en diminuer le prix. Mais il s’agit là d’une solution qui suppose un profond remodelage du droit foncier, du droit de la construction et du droit de la location, accompagné d’une politique d’infrastructure publique aidant à valoriser les zones péri-urbaines pour les rendre attractives. De telles mesures, dont on voit le coût politique sinon budgétaire, ne rendent leurs effets qu’à long terme, beaucoup plus long que le cycle politique. Entre temps, il n’y a pas d’issue, parce que l’allocation logement est devenue un élément incontournable dans le budget des bas revenus, comme s’en est aperçu le gouvernement quand, par bourde, il a tenté de baisser son niveau de 5€. C’est le rocher de Sisyphe.

Signalons que le numéro cité d’Economie et statistique contient plusieurs dossiers sur cette question des politiques sociales et de l’incitation au travail. Ils sont excellement introduits par cet article d’Olivier Bargain, « Introduction – Incitations socio-fiscales et retour en emploi : un point d’étape. »

Cet article a été publié sur Vox-Fi le 13 février 2019.

Vos réactions

Il serait également intéressant de se pencher sur le montant et les critères d’attribution des Aides Personnalisées de Logement attribués aux étudiants étrangers en France.

En effet, tout étudiant étranger, originaire de la CEE ou du monde entier « a droit » en France à une aide au logement (prise en charge du loyer non spécifié). Mais contrairement aux étudiants français qui doivent justifier de leurs revenus, seul un titre de séjour d’une validité de plus de quatre mois pour l’année universitaire en cours est demandé.

Pensez-vous que d’autres pays proposent ce type d’allocation aux étudiants français poursuivant des études hors de nos frontières ?

Report comment