L’ère de la répression financière

Réduire la dette publique n’est pas facile. Il y a quatre moyens : faire de la croissance, ce qui est le plus sain ; rééquilibrer recettes et dépenses budgétaires ; faire défaut sur sa dette ; et faire de l’inflation, ce dernier moyen réduisant la valeur réelle de la dette en proportion du PIB.

La navigation entre ces quatre moyens est malaisée : encourager la croissance a un coût budgétaire ; restreindre le budget se paie en croissance jusqu’à, dans le cas présent de la Grèce, alourdir encore le poids de la dette ; le défaut et l’inflation ne sont plus trop possibles en zone euro, même si les économistes considèrent la dernière option avec un respect croissant.

C’est pourquoi les autorités politiques et monétaires se tournent vers un dernier moyen, la « répression financière », qu’on peut définir comme toute politique consistant à maintenir, par voie réglementaire ou par le jeu du contrôle des taux par la banque centrale, des taux d’intérêt plus bas que leur niveau d’équilibre. Cela transfert de la richesse des créanciers vers les débiteurs et a donc l’effet, mais subreptice, d’un défaut sur la dette.

Cette politique est en place en pratique depuis 2008 et, pour l’Europe, à l’initiative de la BCE pour un motif non budgétaire : il s’agissait de renforcer urgemment les bilans bancaires lourdement affectés par la crise financière, une crise que les banques avaient pour une large part provoquée ; et aussi de soutenir l’activité dans une logique keynésienne, pleinement assumée par la FED aux États-Unis, à reculons par la BCE en Europe.

Les taux monétaires, qui fixent les conditions de refinancement des banques, sont mis alors à des niveaux très bas, notamment par rapport à l’inflation structurelle, de sorte que les taux réels deviennent négatifs. L’inflation, dans ce cas, n’a pas nécessairement à être élevée : les 2 à 3% que connaît aujourd’hui la zone euro, avec le léger regain d’inflation récent, ne sont pas dignes d’être appelés une « inflation hors de contrôle ».

Les banques se refinancent à ces taux subventionnés et replacent leurs liquidités en emprunts d’Etat ou, trop accessoirement aujourd’hui, en crédits à l’économie à des taux plus proches du marché, empochant la rente au passage. Maintenant que le contexte est celui d’une sévère crise de la dette souveraine en zone euro, le récent programme LTRO ne fait que renforcer cette politique, le pacte implicite étant qu’à défaut de refinancer directement les Etats en crise de liquidité, la BCE finance abondamment les banques qui placent leurs liquidités en emprunts d’Etat. Voir à ce sujet le billet de JL Mullenbach le 27 mars dans le Blog.

Cette politique n’est pas nouvelle. Elle a été en place pendant toute la période de l’après-guerre : le financement de l’économie se faisait à partir d’un crédit bancaire subventionné par des taux bas. Pour éviter une croissance trop élevée du crédit, on l’accompagnait d’un contrôle quantitatif du crédit.

On parlait avant-guerre pour désigner ce type de politique d’ « euthanasie du rentier », par le jeu de l’inflation ou par répression financière. Personne aujourd’hui, sachant le renforcement considérable de leur poids économique et politique, n’irait encore désigner par « rentiers » nos bons épargnants si choyés par la puissance publique. Mais gare !, le vent tourne et les mêmes causes produiront les mêmes effets.

La répression financière à la mode BCE est indiscutablement une politique dangereuse, comme le souligne bien Wyplosz (2012) : les banques s’exposent plus que naturellement au risque souverain, en général celui de leur Etat national. Comme l’expérimentent à nouveau la Grèce, le Portugal et l’Irlande, la crise des finances publiques risque alors de paralyser l’ensemble du système financier si jamais l’Etat passe au bord de l’insolvabilité. Et d’ailleurs, elle a été dangereuse : la rechute de la crise bancaire en Europe dès la mi-2010 résulte de cet encouragement donné aux banques d’investir en emprunts d’Etat, réputés encore à l’époque sûrs et plus rémunérateurs que le coût de l’argent pour les banques. C’est bien après la « nationalisation » de Dexia par les Etats français et belges en 2008, et non avant, que cette banque s’est mise à acheter le gros de son stock d’emprunts grecs !

Quel enjeu économique ?

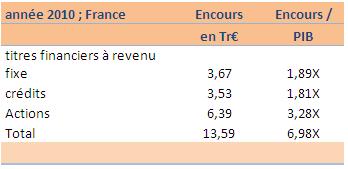

Les masses en question sont considérables. Raisonnons simplement dans le cas français. Les encours de titres et crédits à revenu fixe pour la France en 2010 s’élèvent à un total de près de 7 trillions d’euros, soit de l’ordre de 3,5 fois le PIB (tableau).

Actifs financiers détenus par les résidents français

Si la répression consiste à faire baisser d’un point l’ensemble des taux d’intérêt, la ponction sur les créanciers est de l’ordre de 70 Md€, soit 3,5% du PIB par an. La ponction est en pratique étalée dans le temps sachant que la dette n’est pas toute à très court terme (l’impact sur base d’une durée moyenne de 3 ans est de 1,1 point de PIB par an)1.

Quelle est maintenant l’ampleur de cette « taxe de répression » ? A grands traits, sur base d’un taux interbancaire euro à trois mois de 0,8% et d’une inflation fin 2011 de 2,5%, le taux réel aujourd’hui est négatif, à -1,7%. Il était structurellement positif de 0,8% en moyenne sur la décennie qui a précédé la grande crise financière de 2008, en raison du niveau très bas du taux d’inflation. L’écart est donc un choc de 2,5 points sur le taux d’intérêt réel, soit donc à terme une taxe de 3,5 x 2,5, soit près de 9 points de PIB ou 180 Md€ l’an. Ce montant ira progressivement de la poche des créanciers vers celle des débiteurs, l’Etat au premier chef. Pour la France, dont la dette dépasse les 80% du PIB, l’effet implique une diminution de dette publique de plus de 11 points de PIB.

Quelles conséquences peut-on voir d’un tel transfert patrimonial ?

- Sachant que cette manne sert principalement à alléger la dette de l’Etat, elle n’a pas d’effet expansif en soi, mais donne des marges de manœuvre. Elle touche également le secteur privé, à la fois par transfert des épargnants vers les emprunteurs et par effet stimulant des bas taux d’intérêt sur l’investissement privé.

- Le financement de la retraite est fortement affecté. La rémunération des fonds de retraite chute, problème qui devient criant dans les pays qui, tels la Grande-Bretagne, les Pays-Bas ou la Scandinavie, véhiculent le gros du financement de la retraite via des fonds de pension. Le placement actions en serait favorisé structurellement si jamais la conjoncture était à la croissance. Il n’est pas exclu qu’on assiste aujourd’hui à un tel mouvement de report des placements obligation vers les placements action, dont témoignent les indices boursiers à chaque fois que s’allège la perception des risques de la zone euro.

Comme dans l’autre grande période de répression financière que fut l’après-guerre en Europe de l’Ouest jusqu’en gros la fin des années 1970, les retraites par répartition, qui ont pour assise la masse salariale et donc sont mieux protégées contre un trend d’inflation, vont devenir plus performantes que les systèmes de retraite par capitalisation. Elles le sont clairement depuis 2008. C’est un point à prendre en compte dans le débat politique et illustre une fois de plus la nécessité, dans une optique de protection systémique des retraités, d’adopter un système mixte de financement de la retraite. - De même, cela peut être le signe d’une nouvelle période favorable pour les actifs de dette sur risque (corporate plutôt qu’Etat, obligations structurées ou hybrides, domaine de financement que quittent les banques.

- On va assister à une nouvelle « nationalisation » de la dette publique : les banques domestiques sont encouragées à placer leurs liquidités peu coûteuses en dette démunie du risque de change, et donc en emprunts de leur souverain. Le schéma est plus complexe en zone euro, où le risque de change est celui de la zone monétaire. Mais sous la pression plus ou moins organisée de leurs autorités politiques, il y aura une concentration des placements de banques et des compagnies d’assurance en titres de dette de leur pays.

- On peut s’étonner dans ce contexte que le taux d’épargne des ménages français reste aussi élevé : 16,5% sur les trois trimestres 2011. Il faut remonter à 1983 pour retrouver des niveaux aussi hauts sur une aussi longue période, précisément une époque de taux d’intérêt fortement négatifs. Mais, outre l’effet très actuel d’une conjoncture déprimée qui pousse à être précautionneux, il ne faut pas oublier que des taux bas forcent les ménages, s’ils veulent conserver du pouvoir d’achat lors de leur retraite, à épargner plus et non pas moins. Ce que fera l’économie d’une telle épargne est un autre sujet.

La liberté financière est l’exception

Va-t-on vite voir s’effacer cette situation ? Pas sûr. Les périodes de dite répression ont plutôt été la norme que l’exception au cours du siècle passé, un siècle certes marqué par deux conflits d’une ampleur exceptionnelle et par deux vagues d’inflation très importantes. Voir Kirkegaard-Reinhart (2012). Sur longue période, les taux d’intérêt sans risque, une fois corrigés de l’inflation, ont été plutôt négatifs dans la plupart des pays. Par exemple, le taux d’intérêt réel des bons du Trésor américain au cours des années 1950 à 2000, s’établit à -1,8%, bien en deçà de la rémunération réelle du placement action (2,6%). Pour la France, un capital placé en 1913 aurait rapporté 31 % sur la période en termes réels s’il avait été placé en actions, 1,1 % en or et -0,4 % en obligations d’Etat2.

Ce qui ouvre un autre débat, qu’on referme aussitôt : est-il bon pour l’économie qu’il en soit ainsi ?