Plan de relance, oui ! Mais vite et bien ciblé.

Faut-il s’inquiéter devant les plans de relance pharaoniques, où les politiques semblent avoir perdu le sens des zéros. 825 000 000 000 $ par exemple pour le plan américain, qui se rajoute à un déficit budgétaire déjà prévu pour 2009 à 1,2 Tr$ (trillion de dollars, il nous faut apprendre cette unité). Les plans européens font pingres à côté, mais sont quand même démesurés par rapport aux habitudes passées. On a beau tous être devenus keynésiens, les chiffres donnent le tournis. Et si les économistes se trompaient, et qu’on était en train de fabriquer une dette qui pèsera sur les impôts futurs, sans pour autant fabriquer une vraie reprise de l’économie ? Et si on ne faisait que satisfaire aux lobbies divers, qui savent toujours grignoter telle ou telle catégorie de dépenses ? (Ce qui donne leur légitimité à ceux qui plaident pour une relance par la TVA, parce qu’elle est répartie sur tous les ménages, sans discrimination.)

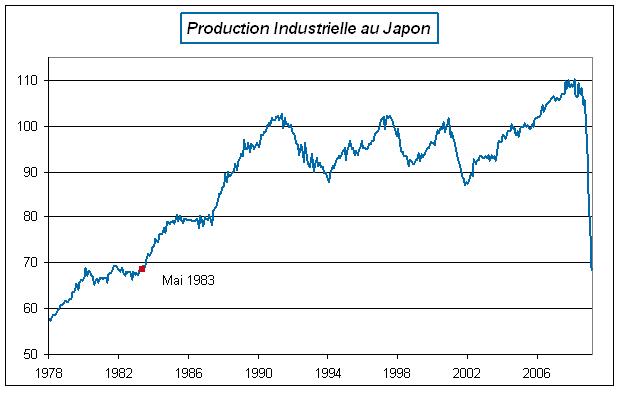

Pourtant, l’urgence n’est pas être les montagnes de dette publique que nous risquons d’accumuler. Pour s’en persuader, il suffit de jeter un œil sur l’hallucinant graphique de la production industrielle au Japon, où d’un coup 25 ans de croissance japonaise sont effacés). L’inaction n’est plus une option.

Le risque est ailleurs. Il est que les plans de relance 1) viennent trop tard et 2) soient dépensés trop mal. Trop tard, parce que le temps de mettre en place le projet autoroutier, d’infrastructures, d’hôpital, etc., la dépense arrive après la bataille, au moment où spontanément l’économie pourrait redémarrer. Surtout, la dépense publique est prise dans l’affolement des politiques, dans l’urgence et sans la préparation nécessaire. Elle ne répond pas forcément aux critères les plus rigoureux de l’utilité économique ou sociale. (Parfois enfin, la dépense n’arrive pas du tout, le politique se contentant de faire de l’affichage, suivant l’adage qu’on prête à Louis XI : « En politique, il faut donner ce qu’on n’a pas et promettre ce qu’on ne peut donner. »)

D’où deux propositions concrètes, à mettre dans une loi constitutionnelle : la première, c’est d’opter pour un mécanisme qui aide les politiques à être contra-cycliques. Par exemple, obliger la comptabilité publique à enregistrer une provision pour risque conjoncturel, forçant le budget à mettre une partie des recettes publiques dans un fonds de réserve, qui serait utilisé en période récessive. L’autre consiste à garder toujours disponible une liste des projets d’investissement jugés les plus rentables, sans toutefois qu’une urgence politique ne force à les mettre en œuvre immédiatement. On aurait ainsi, par exemple, la liste des équipements ferroviaires présentant la rentabilité la plus grande, la liste des projets d’immobilier social présentant l’importance sociale ou économique la plus grande, etc. Les plus prometteurs de ces projets feraient l’objet d’études préalables de faisabilité, expropriation des sites, etc., de façon à pouvoir être mises en œuvre sans délai au moment où un cycle récessif s’enclenche, et au contraire différées en période de bonne conjoncture. La provision pour risque conjoncturel aiderait le politique à résister à la tentation du cycle électoral.

Ce n’est donc pas la dépense publique qu’il faut mettre en cause ; ce sont les modalités et le rythme de la dépense. Keynes donnait l’exemple paradoxal d’une dépense budgétaire consistant à employer des ouvriers du BTP à creuser des trous pour y déposer de l’argent et aussitôt les reboucher ; puis leur demander de recreuser le trou pour récupérer l’argent et se le distribuer comme salaire. TRI nul, dit le directeur financier ! Non, dit le macroéconomiste, puisque les dépenses créent des revenus qui peuvent être dépensés par les agents privés, en consommation ou en investissement : en sous-emploi keynésien, c’est la dépense qui crée le revenu et non l’inverse. Non, répond fortement le directeur financier : tant qu’à faire des trous, autant qu’ils soient utiles ! Cela résout le problème de court terme de chute de la demande ; et accroît le rendement social de la dépense publique et donc le remboursement de la dette qui aide à la financer.

Combien de crises pour le comprendre ? Comme le dit Mike Tyson, ce grand boxeur : « on devient vieux trop jeune, on devient intelligent trop vieux ! ».

François Meunier