Plus les femmes sont sur le marché du travail, plus elles ont d’enfants

Le fait démographique majeur de notre temps est le recul continu du taux de fécondité (nombre d’enfants par femme en âge de procréer. On estime à 2,1 le taux qui assure le maintien de la population à long terme). En Allemagne, en Italie, en Espagne et au Japon, les taux de fécondité sont inférieurs à 1,5 enfant par femme depuis plus de deux décennies, ce qui implique que chaque nouvelle génération est moins des trois quarts de la taille de la génération précédente. En Corée du Sud, le taux est inférieur à un enfant par femme. Même aux États-Unis, qui ont longtemps maintenu des taux de fécondité supérieurs à la moyenne des pays à haut revenu, les taux de fécondité ont récemment chuté à environ 1,6.

On cherche les causes du phénomène. Dans un article publié par VoxEU sous la signature de quatre chercheurs allemands, un phénomène est mis en évidence : le fait que la femme travaille ou pas. Voir : A new era in the economics of fertility.

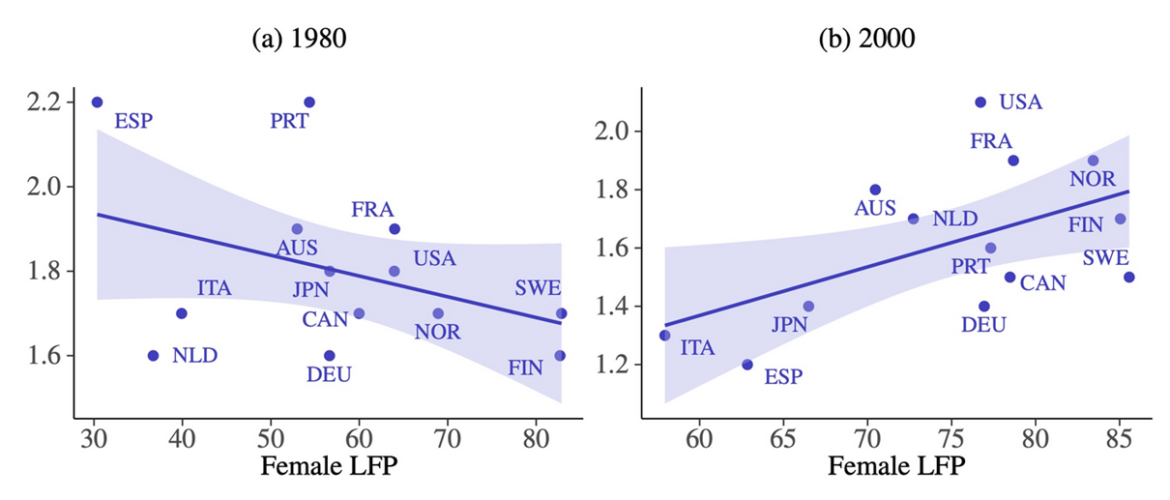

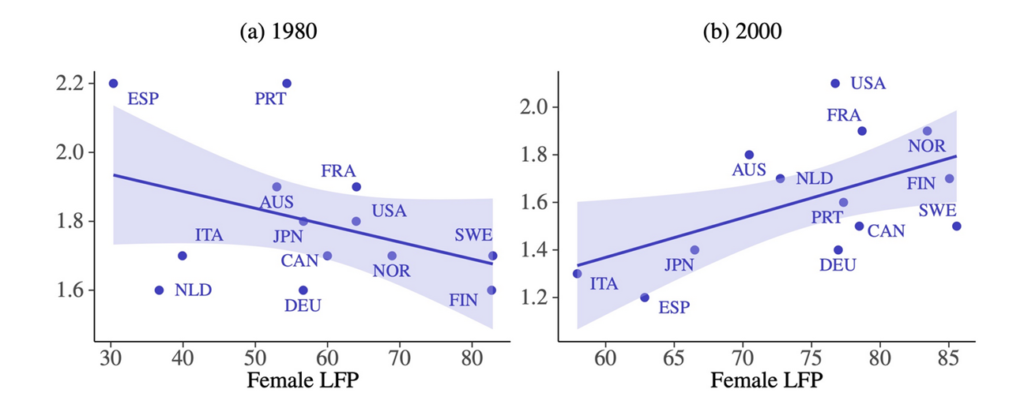

Ce résultat surprend. En 1980, plus la femme avait une activité salariale ou entrepreneuriale, moins elle avait d’enfants. Et l’on disait : la femme active a moins le temps de s’occuper des enfants ou peut être gênée par eux dans sa carrière. Dans le langage inimitable de l’économiste, le coût d’opportunité de l’enfant est d’autant plus élevé que le revenu salarial de la mère l’est.

Eh bien, ce beau schéma ne fonctionne plus, comme le montre le graphique ci-dessous (taux de fécondité sur l’axe vertical ; taux de participation des femmes au marché du travail sur l’horizontal). Taux d’activité féminin et taux de fécondité vont désormais de pair. On apprend à cette occasion qu’une forte proportion de femmes en Espagne, en Italie et au Japon reste à la maison, sans pour autant se soucier d’avoir des enfants.

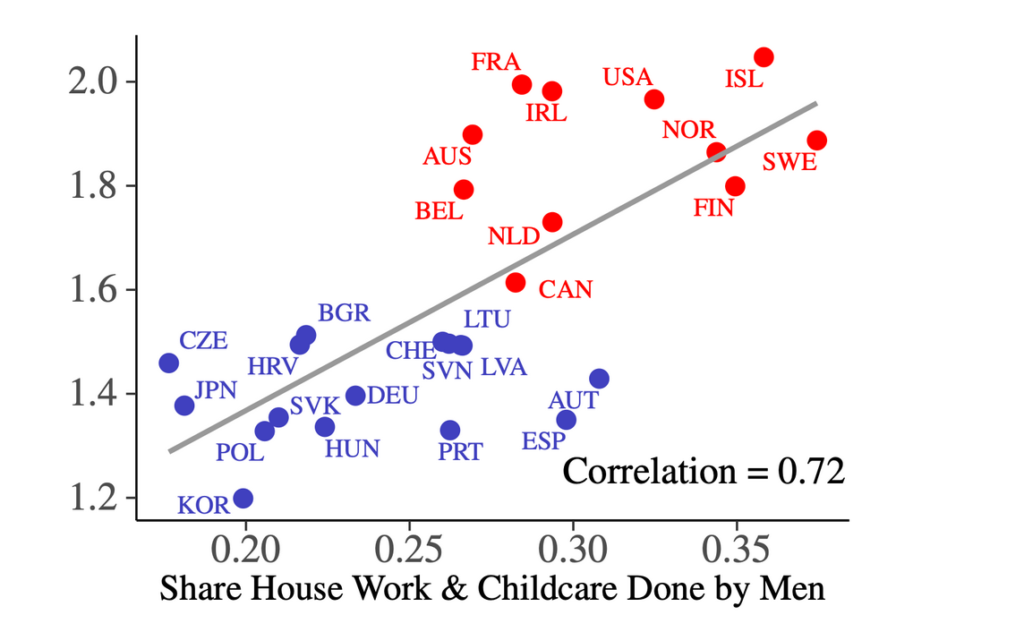

Pourquoi carrière et maternité sont désormais davantage compatibles ? Les auteurs soulignent trois facteurs : l’investissement public en crèches et autres facilités, tels les congés parentaux ; des normes sociales plus ouvertes évitant aux employeurs de pointer les risques de maternité de leurs employées, avec les retards de carrière que cela entraine ; et une implication plus grande des hommes dans le travail domestique et l’éducation des enfants. Ce qui vaut en conclusion un beau graphique, mettant en relation la part du travail domestique prise par l’homme dans le foyer (axe horizontal) et le taux de fécondité (axe vertical).

La France est un peu à part : elle figure parmi les pays dont le taux de fécondité, bien qu’en baisse, reste un des plus élevés, alors que les hommes ne participent pas tant que ça au travail du foyer.

À noter enfin sur les deux graphiques précédents à quel point Allemagne et France diffèrent à cet égard. Et on reste surpris que l’implosion démographique du Japon et la Corée du sud ne fassent pas sauter, loin de là, les très strictes barrières à l’immigration de ces deux pays.

Cet article a été publié sur Vox-Fi le 14 juin 2022.

Vos réactions

Le cas allemand a été étudié de manière particulièrement approfondie par Jeanne Fagnani, Directrice de recherche honoraire au CNRS, dont variances.eu a relayé les travaux. Dans l’article https://variances.eu/?p=5148, co-écrit avec Brigitte Lestrade, elle évoque notamment les questions des investissements en crèches et du rôle des hommes dans l’éducation, que tu mentionnes également.

moderated