Ceux d’en bas : une comparaison États-Unis – France en trois graphiques

On s’intéresse beaucoup ces temps-ci aux questions d’inégalité de revenus et de patrimoine. Et l’on regarde « ceux d’en haut », le fameux 1% des plus hauts revenus, qui ont vu leur part augmenter fortement dans le revenu national, surtout aux États-Unis. On peut tout aussi bien regarder ceux d’en bas, et pour ceci, faire un flash rapide comparant les États-Unis et la France.

***

Quelle est aux États-Unis l’évolution du revenu des pauvres parmi les pauvres ? Il est très difficile d’y répondre de façon objective et chiffrée, puisqu’on ne peut se reposer que sur des données d’enquête et bien sûr pas sur des données fiscales. En particulier, il est difficile de faire des comparaisons directes avec la France. Les États-Unis retiennent une définition absolue de la pauvreté, en dollars, alors que la France, comme le reste de l’Europe, a une définition relative, égale à 60% du revenu médian.

Trois économistes, Ravallion, Jolliffe et Margitic, ont tenté cet examen du revenu des plus pauvres à partir du recensement américain, en excluant du revenu toutes les aides en nature que les gens pauvres peuvent recevoir. Le résumé de leur étude est disponible ici sur le site Vox-EU. Ils déterminent ce qu’ils appellent un « plancher », mesuré en pourcentage du seuil de revenu en dessous duquel on est officiellement désigné comme « pauvre » par les services sociaux américains. Ce niveau « plancher » est au-dessus du seuil biologique de survie et il est probable que les gens ne restent pas indéfiniment à ce niveau de ce plancher. L’étude n’indique pas non plus combien de gens sont à ce plancher à une date donnée.

Toujours est-il que l’on peut tracer l’évolution de ce « plancher » en pourcentage du seuil officiel de pauvreté (graphique 1).

Il y a deux séries : le courbe rouge mesure l’évolution du revenu effectif reçu par les individus concernés ; la courbe bleue y rajoute le « SNAP », le Supplemental Nutrition Assistance Program, désigné aussi par le terme de food stamps. Il s’agit d’un plan d’aide dont l’histoire remonte à l’époque Roosevelt, lors d’un premier programme initié entre 1939 et 1943, repris et étendu lors des années 1969, davantage sous la présidence Kennedy et surtout celle de Johnson dans le cadre du plan démocrate de la « Great Society ».

Graphique 1 : « Plancher » de revenu des plus pauvres en fonction du seuil de pauvreté aux États-Unis

Ce plancher est de 36% du seuil de pauvreté pour une famille de 4 personnes, soit 5,89 $ par personne post-SNAP. Il était de 43% du seuil de pauvreté en 1988, soit un déclin au rythme annuel de 1,4%.

Rappelant que le seuil de pauvreté aux États-Unis est défini de façon absolue, le graphique tend à dire que les pauvres parmi les pauvres ont connu en moyenne un déclin de leur revenu sur les 30 dernières années.

Un « pognon de dingue »

Il est d’usage de dire que l’aide sociale aux bas-revenus est beaucoup plus importante en France qu’elle l’est aux États-Unis. C’est vrai, mais pas tant que cela si l’on s’attache aux seuls transferts monétaires.

Les food stamps sont le plus important programme social aux États-Unis, touchant 48 millions de personnes. Ils coûtent un « pognon de dingue », selon l’expression maintenant consacrée : 104 Md$ dans le budget 2018, soit 2,5% du budget fédéral et 0,6% du PIB, en progression très rapide (à la fin des années 70, le programme ne touchait que 9,3 millions de gens). Leur impact pour les plus pauvres n’est pas négligeable : ils font croître le revenu des gens concernés de 9%. Mais ils laissent, on vient de le voir, une dégradation continue de leur pouvoir d’achat.

Il faudrait rajouter Medicaid, le programme d’aide fédérale aux dépenses de santé des plus pauvres (les personnes âgées étant toutefois couvertes par un autre programme, Medicare.) Le budget total Medicaid est de 344 Md$ en 2016, soit à nouveau 1,8% du PIB. Soit donc au total 2,4% du PIB.

Il vient de paraître (juin 2018) pour la France le Rapport annuel sur la protection sociale en France et en Europe avec des chiffres à 2016. Pour le citer :

L’effort collectif de la France pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion atteignait 40,5 Md€, soit 1,8 % du produit intérieur brut (PIB), dont 26,6 Md€ de minima sociaux, 12 Md€ de prestations ciblées sur les ménages pauvres (prime pour l’emploi, aides des collectivités locales) et 2 Md€ d’exonération de taxes d’habitation et foncière. En ajoutant la part des allocations logement et des prestations familiales distribuées aux ménages pauvres, respectivement 10 et 6,4 Md€, le coût atteint 57 Md€, soit 2,6 % du PIB.

Les chiffres ne sont pas directement comparables, bien sûr. Notamment, beaucoup de l’aide sociale en France passe par la gratuité de nombreux services publics, santé et éducation notamment, ce qui est bien moins le cas aux États-Unis. Mais l’effet global sur la population est très différent. Les food stamps, qui sont un indicateur important de forte pauvreté, touchent 14,8% de la population aux États-Unis. On considère, selon le rapport cité pour la France, que les gens pauvres (c’est-à-dire moins de 60% du revenu médian) représentent 13,4% de la population, et les gens en situation de forte pauvreté (dits « en état de privation matérielle sévère ») 4,4% de la population.

Au-delà du bas de l’échelle

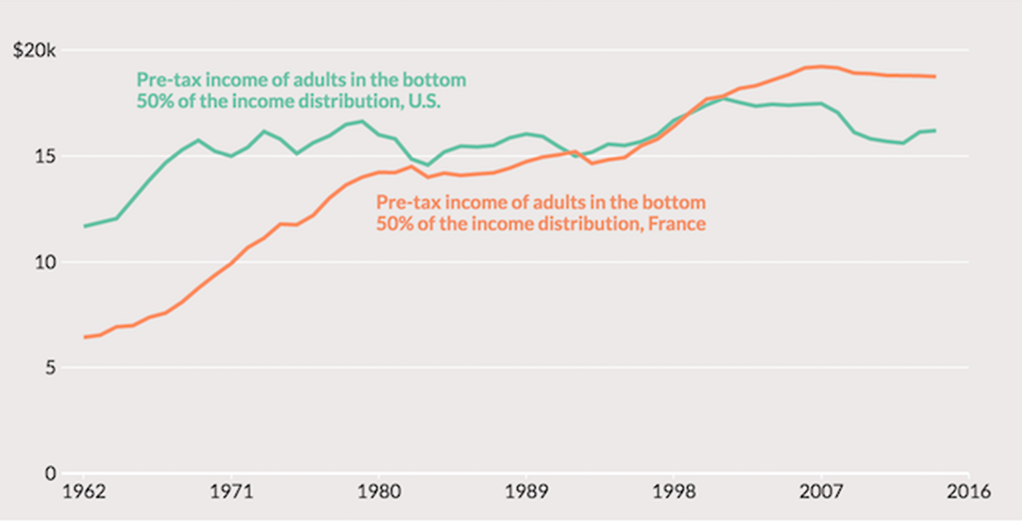

Remontons beaucoup d’échelons plus haut, pour nous intéresser à l’évolution du revenu des gens qui touchent moins que le revenu médian. On se reporte ici aux données de comptabilité nationale des revenus établis par Piketty, Saez et Zucman, travaux présentés ici dans un article de Vox-EU.

Graphique 2 : Revenu moyen avant impôts et transferts par adulte disposant d’un revenu inférieur ou égal au revenu médian ; France et États-Unis. (Dollars constants 2014)

On y constate la stagnation en pouvoir d’achat du revenu moyen du bottom-50% aux États-Unis depuis 50 ans, après les belles années 60, et à l’exception des courtes golden years entre 1995 et la récession de 2001. Ce n’est pas le cas en France, en dépit de deux phases de stagnation, allant en gros du début des années 80 à la moitié des années 90, et plus récemment, au sortir de la crise financière de 2008 (où il y a même un déclin). Le contraste est d’autant plus frappant qu’il s’agit de revenus primaires, avant donc redistribution par la fiscalité et les aides sociales.

Si les aides sociales croissent aussi vite aux États-Unis, c’est qu’il y a quelque chose de déréglé dans la formation des revenus primaires : certains touchent beaucoup et de plus en plus ; d’autres touchent peu et de moins en moins. Le « pognon de dingues » est là pour boucher, bien imparfaitement, une fissure qui s’accroît.

Et le ruissellement ?

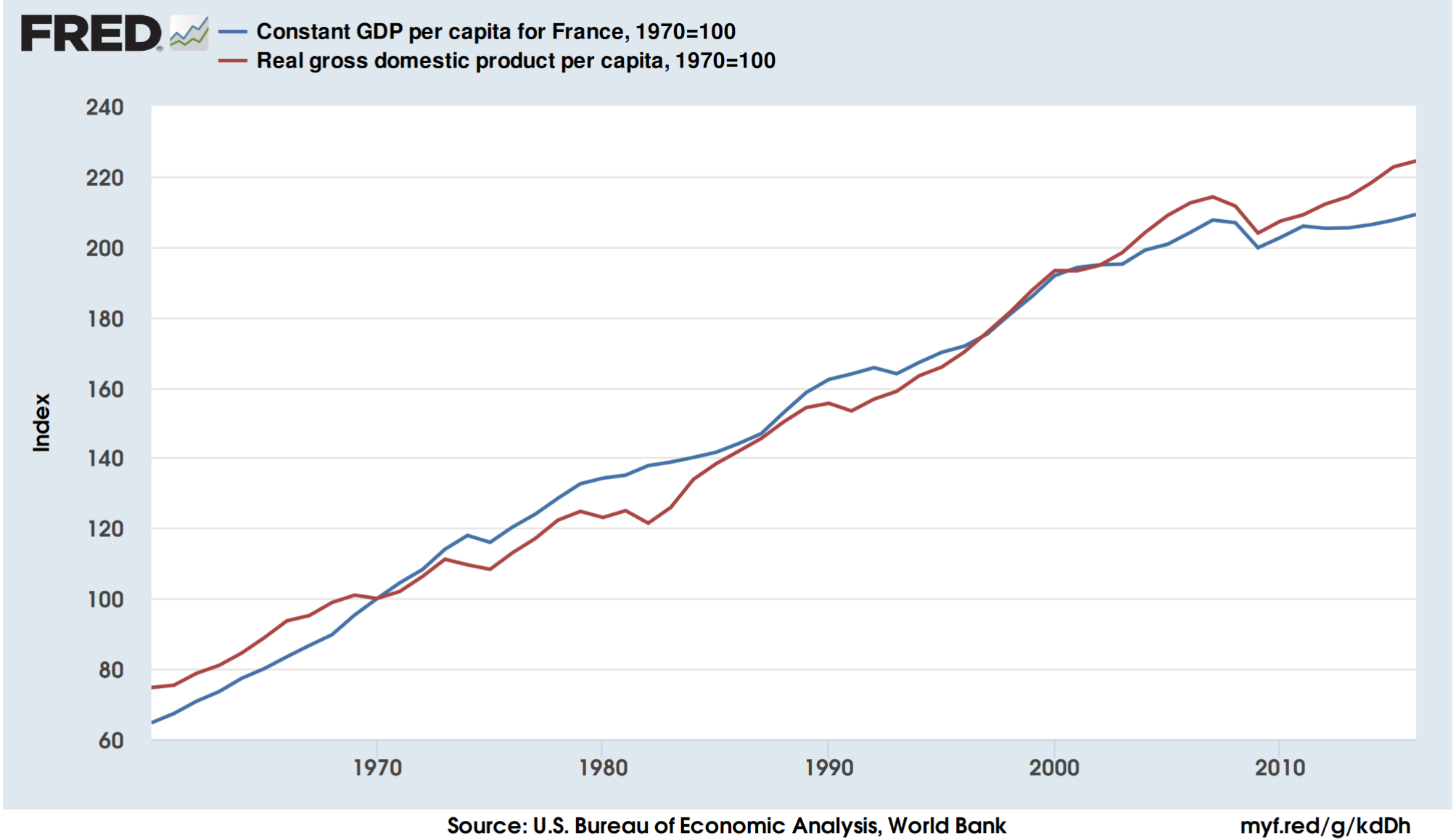

Mais on pourrait dire : ceci est une image statique. Les États-Unis favorisent davantage, par un choix social démocratiquement assumé – et confirmé par l’élection récente du président Trump, le revenu des riches, ce qui a des effets positifs sur la croissance. C’est la théorie du ruissellement, du trickle-down, qui voudrait que la bonne fortune des riches finisse par se retrouver dans l’escarcelle des pauvres. L’argument s’appuie souvent à titre rhétorique et avec pas mal de toupet sur une certaine lecture de l’œuvre du philosophe John Rawls et de son principe disant qu’on peut tolérer des inégalités même fortes à condition qu’elle soit in fine à l’avantage des plus pauvres.

Or, les chiffres ne disent pas ceci (graphique 3) : sur longue période, la croissance du PIB aux États-Unis n’est pas vraiment différente de la croissance du PIB en France (il s’agit ici du PIB par tête pour le corriger d’évolutions démographiques différentes). En rouge dans le graphique, les États-Unis ; en bleu, la France.

Graphique 3 : PIB réel par tête en France et aux États-Unis (source : Vox-Fi, FRED)

(Un mot ici sur la source des chiffres pour les lecteurs de Vox-Fi. Il faut user de la fantastique base de données, FRED, constituée par la Federal Reserve Bank of Saint-Louis, mettant à disposition de tous sur Internet plus d’un demi-million de séries statistiques.)

Si on prend les choses depuis 1970, les croissances sont très similaires. En gros, corrigé des cycles courts, le revenu moyen en pouvoir d’achat du Français et celui de l’Américain évoluent pareillement. Il y a toutefois un décrochage de la France à compter des années 2000 et surtout après la récession de 2008, ce qui fait partie du « mal européen » dont pâtissent à des degrés divers les pays européens. Mais dit autrement, les croissances de revenu sont similaires, même si bien sûr le niveau de vie du Français reste inférieur, d’environ 35%, à celui de l’Américain. Ce dernier élément est expliqué par un temps de travail 30% inférieur, c’est-à-dire un temps de loisir d’autant supérieur (le loisir qu’on s’offre n’est considéré par les comptables nationaux ni comme une consommation, ni comme un revenu en nature) ; enfin, il faut le regretter, par un taux de chômage plus élevé.

Cet article a été publié sur Vox-Fi le 11 juillet 2018.