Jetons l’art aux jetons

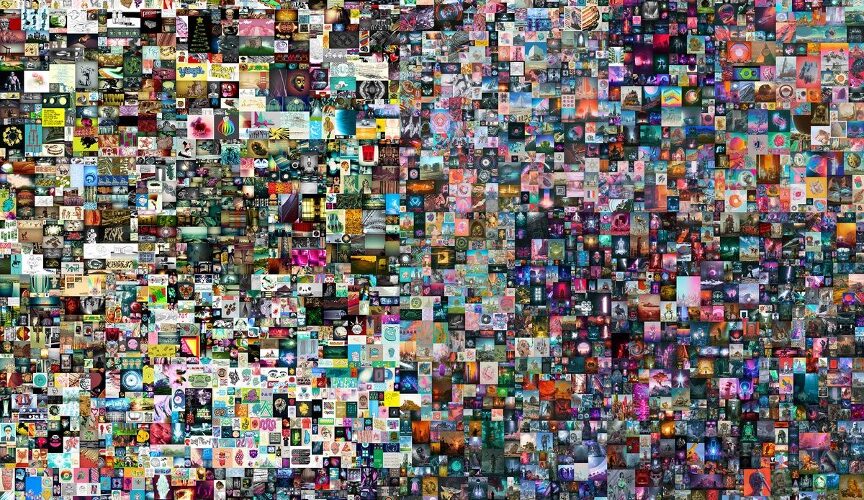

La valeur marchande d’une œuvre d’art, eh bien, c’est la valeur qu’on en donne dans ce jeu de miroir où mes yeux et les yeux des autres se regardent autant qu’ils regardent l’œuvre elle-même. Par exemple, Christie’s vient d’adjuger pour 69 millions de dollars l’œuvre Everydays: The First 5000 Days, réalisé par le peintre Mike Winkelmann, connu également sous le nom de Beeple. La voici.

Crédit : Beeple

Il s’agit d’une œuvre doublement numérique, parce que conçue par des moyens numériques et vendue sous la forme numérique de Non Fungible Token ou NFT (jeton non fongible). NFT ? En deux mots, il s’agit de la copie originale numérique d’une œuvre dont, par des techniques de chaine de blocs analogues au Bitcoin, on peut tracer qui en sont le ou les propriétaires et empêcher la reproduction sous une forme identique. En clair, vous pouvez la voir (comme vous le faites en ce moment sur Vox-Fi), de même que vous pouvez voir (ci-dessous) une image numérique de Les cribleuses de blé de Gustave Courbet. Mais l’« original » est dans un cas détenu par le fonds d’investissement Metapurse (celui qui a lâché les 69 M$), dans l’autre par le Musée d’Arts de Nantes. Cette garantie d’authenticité (pour autant que la technique soit étanche, ce qui est encore en discussion) permet sa négociabilité sans avoir à prendre les précautions qu’exige toute cession, du tableau de Courbet par exemple dont il peut exister des faux que seul un spécialiste peut déceler.

L’œuvre serait-elle destinée à ne circuler que sur Internet ? Non, elle pourra être « physiquement » visible si on peut dire. Vous pouvez mettre sur votre mur une copie des Cribleuses en affiche papier ou reproduction peinture, mais aussi via un écran plasma haute définition. M. Vignesh Sundaresan, fondateur du fonds Metapurse, le fera comme vous pour ses 5.000 Days, mais il est le seul qui pourra fièrement affirmer, devant ses invités ébahis, qu’il en détient l’original. Il pourra même – et ceci est une question juridique appelée à évoluer – contrôler les droits de diffusion, comme par exemple interdire demain à Vox-Fi de faire ce qu’il fait, c’est-à-dire de publier une copie de l’œuvre disponible aujourd’hui librement sur Internet.

Donc, pour parler vulgairement, les NFT comme instrument de diffusion et de marchandisation de l’art, ce n’est pas du bidon. Comme le dit un peu emphatiquement l’artiste Beeple : « Je considère cela comme le prochain chapitre de l’histoire de l’art », disons une page pour être plus modeste. Ce qui est par contre assez sûrement du bidon, c’est le niveau astronomique que vient d’atteindre ce tableau numérique. M. Sundaresan jugera de la valeur marchande de l’œuvre sur la durée.

Il y a trois choses cocasses dans l’affaire.

La première est que jusqu’en octobre 2020, l’artiste numérique Beeple n’avait jamais vendu une gravure à plus de 100 dollars. Il y a donc bien une bulle, ce qu’on savait déjà depuis que Jack Dorsey, fondateur de Twitter, nous a dit par tweet avoir pu vendre aux enchères pour 2,9 millions de dollars la copie NFT du premier tweet réalisé sur le site.

Deuxième chose : si l’on ouvre un nouveau chapitre de l’histoire de l’art, on ouvre plus certainement encore un nouveau chapitre de paraphernale ou paraphernalia, ce mot qui désignait les biens qu’apportait la jeune mariée dans le ménage sans qu’ils fassent partie de la dot, en pratique les petits objets qu’elle avait à cœur, mais dont le sens a évolué pour désigner les objets de collection, par exemple les lunettes et la dernière chemise portée par John Lennon, ou bien le dernier chouchou de sa queue de cheval. De même que Jack Dorsey a vendu son premier tweet, les ayants-droits de John Lennon vont pouvoir vendre en NFT quelques photos incunables ; et Meghan et Harry en profiteront pour vendre en NFT la première photo (attestée par l’huissier présent dans la salle d’accouchement) du futur prince ou princesse qui verra le jour. Le potentiel est immense.

La troisième chose ouvre sur une réflexion plus large sur les monnaies numériques.

Dans quelle monnaie M. Sundaresan a-t-il acheté les 5.000 Days ? Gageons qu’il a payé en Bitcoins. Or, le Bitcoin valait 58 239 $ le 6 avril 2021 et autour de 7000 $ il y a un an. Cela rappelle l’histoire du swap soviétique : « Je vous vends mon chien, dit l’un, pour 500 000 $ ! » « Vous ne manquez pas d’air, répond l’autre. Allez ! dernier prix ! je vous l’achète contre mes deux chats, qui valent chacun 250 000 $ ». Il n’est pas impossible, dans la fièvre financière ambiante, qu’on vive dans un monde parallèle digne des dernières théories quantiques et que le dollar ou l’euro soient devenues des étalons de valeur ayant perdu, dans ce monde-ci, toute signification.

La capitalisation boursière du Bitcoin atteint désormais un trillion de dollars, davantage que le PIB des Pays-Bas. Selon une note de JPMorgan du 17 février, sa volatilité sur trois mois était alors de 87 %, contre seulement 16 % pour l’or. Il y a pour le Bitcoin, mieux que pour l’or, les caractéristiques NFT : le même effet de miroir et la garantie que la quantité en circulation est limitée. S’il y a perte de valeur (et il y aura perte de valeur), ce ne pourra être parce qu’on aura inondé le marché de nouveaux Bitcoins, comme la Reichsbank le faisait avec ses Papiermark en 1923.

En fait, le Bitcoin n’a de véritable utilité en tant qu’instrument d’échange que pour les mafieux, qui ne craignent guère de perdre 10% de la valeur en un jour dès lors qu’ils gardent illicite la transaction. Tous les autres agents, entreprises, particuliers et même migrants pour les transferts dans leur pays, ne peuvent tolérer ce niveau de volatilité. Le seul autre usage, c’est, comme pour les NFT, l’espoir de pouvoir revendre demain un peu plus cher[1]. À tout prendre, s’il faut spéculer, autant le faire sur des NFT : on a au moins la capacité de les exhiber devant les amis et de se donner les couleurs d’un connaisseur dernier cri de l’art contemporain.

[1] On entend que le Bitcoin, comme l’or, peut servir d’instrument de diversification pour une portefeuille. Mais, avec une telle volatilité, l’avantage de la non-corrélation est effacé par le risque de perte.