La mauvaise route de l’austérité

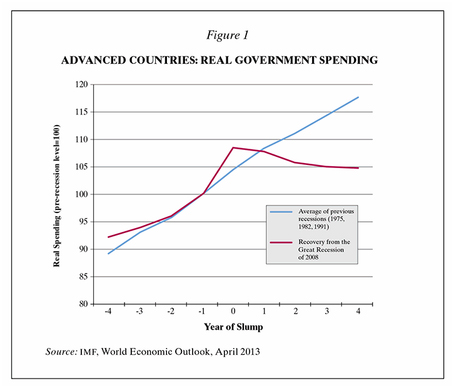

Deux graphiques, tirés des revues du FMI, suffisent à disqualifier l’austérité comme issue de politique économique à la crise.

Le premier met en regard, pour les pays avancés, l’évolution des dépenses publiques lors des récessions passées. En rouge, la …

Deux graphiques, tirés des revues du FMI, suffisent à disqualifier l’austérité comme issue de politique économique à la crise.

Le premier met en regard, pour les pays avancés, l’évolution des dépenses publiques lors des récessions passées. En rouge, la progression des dépenses publiques (corrigées de l’inflation) lors de la présente crise, avec pour base 100 l’année qui précède la récession, soit 2007 ; en bleu, la même chose mais en moyenne sur toutes les récessions passées. On constate l’étrangeté de la situation présente : il y a bien eu, jusqu’en 2010 un volontarisme budgétaire pour contrer le choc récessif, mais qui s’est soudain inversé en 2010, avec une priorité à l’ « austérité ». Rien de tel lors des chocs récessifs passés. Il est donc faux de dire qu’il y eu une dérive folle des dépenses publiques suite à la récession. Il y a eu au contraire une réponse très insuffisante de l’instrument budgétaire face à la gravité de la situation, laissant tout le poids de l’ajustement à la politique monétaire.

Le second graphique donne le résultat de cette inversion de politique. Il montre la progression du PIB pour certains grands pays entre 2008 et 2012 en relation avec l’effort d’austérité budgétaire. Pas de surprise, le lien est fortement négatif. Ça rappelle ce qu’on apprend en première année d’économie, à savoir qu’en période récessive, surtout aujourd’hui que les agents privés cherchent à toute force à réduire leur endettement, il est nuisible pour l’économie, sa croissance et son niveau global d’endettement de réduire la dépense publique ou de ponctionner davantage d’impôts. (Le cas de la France dans un moment.) Les dépenses des uns sont les revenus des autres. Si tout le monde réduit en même temps ses dépenses, pas étonnant que le revenu de tous baisse et que le poids de la dette sur ce même revenu s’accroisse, contrairement à l’objectif initial. Keynes a su le dire clairement en premier.

Ces deux graphiques sont commentés dans un remarquable papier de Paul Krugman paru dans le dernier numéro de la New York Review of Books et librement accessible ici.

L’article est l’occasion de faire sa peau aux deux thèses « austéritaires » en vue, celle de Reinhart-Rogoff disant qu’au-delà d’un certain seuil de dette (90%), l’économie décline ; et celle de Alesina-Ardagna clamant que l’austérité budgétaire accroît la crédibilité du gouvernement sur les marchés, ce qui aboutit à de meilleures conditions de financement et donc une meilleure croissance. Trois ans après, les faits sont là.

Le Keynes-bashing est devenu à la mode. Le par ailleurs excellent bouquin de Jean-Marc Daniel (qui a reçu le prix Turgot) (« Ricardo, reviens ! Ils sont restés keynésiens » aux éditions François Bourin) y participe. Keynes traite essentiellement d’une chose : quand une récession arrive, quelles sont les mesures efficaces que peut prendre un gouvernement et quelles sont celles à éviter. Les économistes de l’offre, et Ricardo en particulier, ne s’occupent pas de cela. Leur souci, c’est que faire quand tout va bien et pour que tout reste bien : concurrence encouragée, bonne gestion budgétaire, etc. Rien n’est dit sur la thérapie à adopter quand de fait la maladie se déclare, si ce n’est : « il est temps de corriger les excès passés », ou bien « il ne faut pas ajouter de la dette à la dette ». En bref, les économistes de l’offre s’occupent du long terme, de la prévention, mais oublient la thérapie.

C’est comme si on interdisait aux médecins de ne faire faire d’autre que de donner des conseils de prévention à la maladie. On a pourtant besoin d’eux quand on tombe malade, même si on est tombés malades par défaut de prévention. Ce n’est que par une lecture oublieuse ou démagogique de Keynes, qui plait bien sûr à une classe politique dépensière et honteusement faible face aux lobbys, qu’on peut oublier que son message allait dans les deux sens : il faut profiter des périodes de bonne conjoncture pour faire de la restriction budgétaire et accumuler les réserves qui serviront au moment du retournement. Nulle trace de pensée morale ou punitive là-dedans, au contraire des Austéritaires qui s’y délectent comme de nouveaux Puritains, Jean-Marc Daniel compris.

Dans le cas de l’Europe, on sait que le poids de l’ajustement est déséquilibré, uniquement sur les nations en

mauvaise santé, et non sur celles, comme l’Allemagne, qui se portent bien. Dans ce jeu non-coopératif, il est bien sûr illusoire pour un pays en mauvaise santé de jouer en solo une partition de relance. La politique économique française est donc, malheureusement, très contrainte et aujourd’hui adaptée à la situation.

Elle ne peut pas réitérer la relance en solo de 1981. S’il y a eu dans le cas français une bourde récente dans la politique économique, c’est d’avoir choisi dès l’été 2012 les hausses d’impôts plutôt que les baisses de dépenses dans l’ajustement, signe d’une majorité impréparée à l’exercice du pouvoir. La crise est une chose trop grave pour être gaspillée. Il faut réduire la dépense publique, et tant qu’à le faire, il faut choisir des réformes structurelles de la dépense publique (retraites, aides aux entreprises, formation professionnelle, emploi et productivité des personnels de l’Etat et des collectivités locales…), mais laissant en place tous les stabilisateurs automatiques du budget. Mais cela exige d’y investir et d’y risquer tout son capital politique.

Vos réactions

Cet excellent article met en lumière différentes vérités économiques: l’austérité économique ne permet pas la relance économique, les hausses d’impôts et la peur du lendemain forcent les ménages à économiser encore plus, réflexe humain que nous partageons tous. Et si les réponses des économistes pouvaient devenir enfin plus « simplistes » ou plus près du terrain! Nul doute qu’ils maitrisent parfaitement les grands enjeux économiques, mais que fait un Directeur Financier face à une crise de son entreprise: suppression des dépenses non essentielles à son bon fonctionnement, réduction des dépenses non justifiées par un ROI, mise en concurrence des fournisseurs, accélération du recouvrement des créances clients. Pourquoi est-ce que nos chers économistes et politiques n’apprennent pas ou ne veulent pas apprendre ce que tout bon Directeur Financier apprend au berçeau!

Un chiffre donné par un Thinktank : les gabegies de notre politique sociale-économique représenterait 60 milliards d’économies. Trop simpliste ou pas assez intellectuel pour nos économistes? Trop difficile ou trop d’enjeux personnels pour nos politiques?

Report comment