Le suicide en temps de détresse

Dans la crise présente, certains mettent en balance les dommages sanitaires et les dommages économiques du coronavirus. La vie étant d’un ordre supérieur par rapport aux choses de l’argent pour la majorité d’entre nous, cette pesée va usuellement vers la santé. À cela, les mêmes répondent avec un argument très utilitariste : oui, il est bon de sauver des vies en temps d’épidémie par des actions de santé publique, mais, à asphyxier l’économie, on ne peut négliger les dommages de santé publique qui en découlent. Des entrepreneurs ruinés, des gens mis au chômage, des commerçants qui ferment boutique peuvent, de désespoir, mettre fin à leurs jours, de sorte – calcul terrifiant – que les morts sauvés ici sont repris par là.

Il est donc important, c’est l’objet du graphique de la semaine, de voir si les situations de détresse collective, de calamités, de grands malheurs s’abattant sur une population, ont un effet d’accroissement sur la mortalité indirecte, celle qui frappe par le désespoir individuel des gens. Une bonne fenêtre pour regarder cela consiste à relever le taux de suicide lors des périodes de guerres majeures, tragiques événements s’il en est, de ceux qui détruisent des vies et des destins.

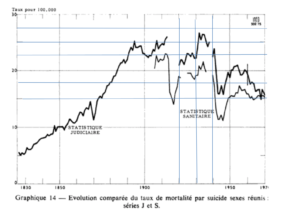

Dans un livre important de 1976 édité par l’INED, « Les morts violentes en France depuis 1826 », Jean-Claude Chesnais fait le relevé des suicides français sur très longue période. Il en sort un graphique de « suicidité », mesurée comme le rapport du nombre des suicides sur la population totale, masculine ou féminine (en taux pour 100.000 habitants. C’est en quelque sorte reprendre la célèbre étude, pionnière en son temps, d’Emile Durkheim sur le suicide.

Que dit le graphique, qui superpose la statistique de suicide de source judiciaire (les déclarations légales) et sanitaire (les relevés des hôpitaux et des médecins) ? La Première Guerre mondiale – à la fin de laquelle s’est déclarée la pandémie de la grippe espagnole – comme la Seconde connaissent non une hausse, mais une forte baisse de la suicidité. Le suicide avait progressé régulièrement tout au long du 19ème siècle, pour atteindre un plateau au début du 20ème. Ce plateau a clairement interrompu par le choc de la guerre de 14. Le taux de suicide s’est à nouveau accru ensuite, pour s’effondrer à nouveau pendant la guerre de 40.

Il est difficile sur un seul graphique d’inférer une loi sociale touchant un phénomène aussi complexe qu’est le suicide, où les trajectoires individuelles interfèrent avec l’environnement social. Mais on peut proposer une explication simple : un malheur partagé est plus facile à porter qu’un malheur individuel. Le stigmate social d’une mise en chômage ou d’une faillite est plus fort si le monde à l’entour se porte bien. On ira toujours questionner la part de responsabilité personnelle de la victime. La culpabilité ressentie personnellement, la perte d’estime de soi, y sont plus fortes que si la détresse est vécue collectivement, à plus forte raison si elle résulte d’un « Act of God » pour parler comme les assureurs. Même s’il y a indubitablement une responsabilité humaine à de nombreuses calamités, dont la famine, dont la présente épidémie dans sa sévérité – il n’en va pas comme le serait la chute d’un astéroïde sur la planète –, il s’agit d’une responsabilité collective, indirecte, et non d’une responsabilité que chacun, souvent à tort, va s’attribuer et de l’isolement qui s’ensuit.

La calamité s’accompagne aussi, on le voit dans l’épisode du coronavirus que nous vivons, d’une solidarité accrue, d’un retissage de liens sociaux que l’âge moderne, si axé sur la liberté individuelle, a eu tendance à mettre de côté, même si – paradoxe – cette solidarité s’exprime au mieux par le confinement physique. On lira à ce propos le beau livre de Hugues Lagrange, Les maladies du bonheur, tout récemment publié aux PUF. C’est précisément cette liberté qui met en nous ce sentiment de culpabilité personnelle si un malheur ou un destin racorni devaient nous choisir comme victime.

Et qu’en est-il sur la période récente ?

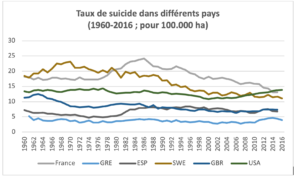

Les données de Jean-Claude Chesnais s’arrêtent en 1970. Prolongeons-les un peu à l’aide des bases de données de l’OCDE, et ceci dans cinq pays, outre la France : Suède, Espagne, Grèce, Suède, États-Unis et Royaume-Uni. Pour la France (courbe grise), le taux remonte jusque dans la mi-1980, retrouvant les niveaux du début du siècle dernier. Il s’inverse ensuite, dans un long trend que connaissent d’ailleurs la plupart des pays. On retrouve bien que les pays du soleil, ici Grèce et Espagne, mais on pourrait ajouter l’Italie, ont des taux très bas. Le Royaume-Uni présente un cas particulier, puisqu’il est le seul parmi les pays « du Nord » et protestants à avoir un taux aussi bas. Enfin, la courbe de la Suède détruit le cliché ancien, voulant que les pays scandinaves soient des havres de paix sociaux-démocrates, mais où les gens s’ennuient à mourir. La suicidité est depuis les années 80 bien en-dessous de la française (c’est plus marqué encore pour la Norvège, moins pour la Finlande et le Danemark).

Il semble ici, sans vouloir faire de la sociologie au rabais qu’intervient un autre facteur, qui est l’usage croissant des psychotropes, une sorte d’endormissement doux qui écarte les idées noires le temps que dure leur effet. Le Royaume-Uni est au sommet en terme d’une telle consommation, ce que racontait déjà à sa manière la belle chanson des Rolling Stones dans les années 60, « Mother’s Little Helper ». Les États-Unis sont un autre cas particulier : le suicide augmente depuis 15 ans, seul pays de l’OCDE où on l’observe, mais, en plus, la consommation de psychotrope augmente.

Source : OCDE, Vox-Fi.

La France échappe pour l’instant à ce substitut, ce suicide doux que sont les psychotropes, ce qui peut expliquer un taux encore élevé, bien que déclinant. Si donc on cumule le suicide à sa variante chimique, il y a progression. On est bien dans la logique mise à jour dans l’étude de Hugues Lagrange : un individualisme plus grand, une modernité où les gens pilotent ou tentent de piloter leur destin, avec les succès, les échecs, les comparaisons et les envies qui vont avec. Pour le citer : « Le suicide du second après-guerre parle moins de la tristesse d’un monde anonyme et de l’effritement du lien social que de la perte du sens de la vie. » (p. 67).

Mais la thèse présentée plus haut semble confortée par l’examen du taux de suicide en Grèce : ce pays a connu à compter de 2010 probablement la pire des catastrophes économiques qu’on ait pu concevoir en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un choc frappant l’ensemble de la population, et un choc regardé avec dédain par le reste de l’Europe. La crise économique n’était pas une crise conjoncturelle ordinaire ; elle remettait en cause très violemment l’identité et la fierté du peuple grec ; elle était vécu comme une épreuve à dépasser collectivement. De fait, le taux de suicide a monté, mais faiblement, pour redescendre ensuite.

Cet article a été publié sur Vox-Fi le 1er avril 2020.

Vos réactions

Bravo et merci pour cet article qui est un sujet psychosocial trop négligé,

Prévenir le suicide c’est l’éviter…

cldt

Report comment