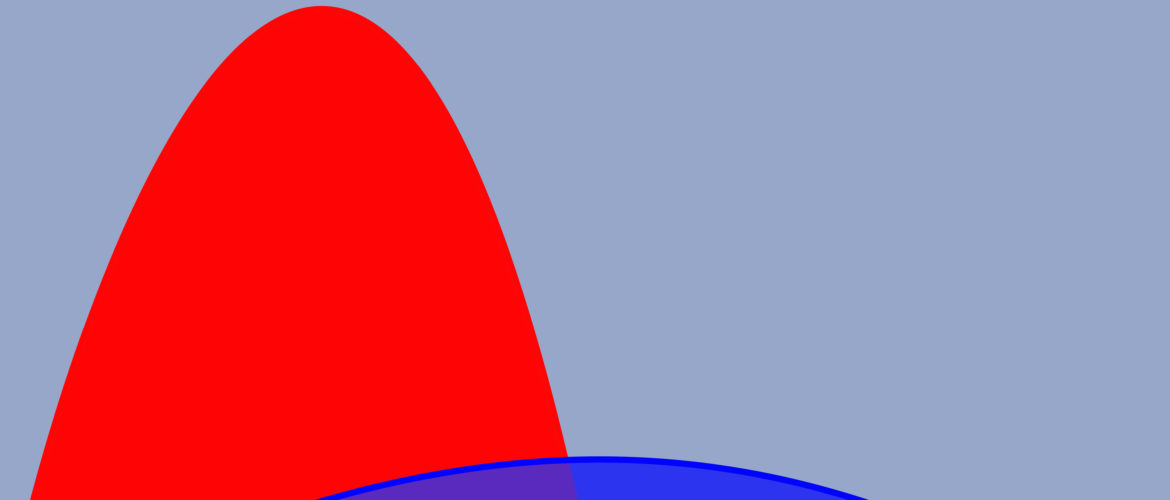

Aplanir le choc économique comme on le fait pour la courbe épidémique

Le confinement sanitaire veut dire, pour beaucoup d’entreprises, un arrêt pur et simple de l’activité, ce qui se répercute en amont et en aval dans l’économie. Avec un premier problème, à très court terme : l’activité s’arrête mais le temps continue à courir : tous les contrats privés (salaires, relations commerciales, relations financières) et les obligations envers l’État (impôts) risquent d’être en défaut et plonger la société dans une rupture généralisée des paiements. Et un second, à moyen terme : l’activité s’arrête et les travailleurs perdent leurs compétences, surtout s’ils sont mis au chômage, et le capital physique est moins entretenu.

Quel rôle pour la politique budgétaire dans ce contexte extrêmement dangereux ?

Priorité aux entreprises plutôt qu’aux ménages

Il y a consensus pour penser qu’en Europe, la priorité concerne les entreprises. S’agissant des ménages, il y a certes une perte de revenu, mais peu de problème de trésorerie : les achats se replient sur l’essentiel, santé et alimentation, et de toute façon les autres magasins sont fermés. Il y a évidemment une réelle inégalité entre les ménages qui disposent d’un revenu fixe et assuré, et ceux dont le revenu dépend de leur activité directe, et qui vivent avec plus d’angoisse la situation présente.

Aux États-Unis, il en va différemment puisqu’il n’y a pas comme en Europe l’ensemble des filets de sécurité, assurance chômage et santé en premier lieu, qui amortissent fortement le choc sur le revenu des ménages. C’est pour cela que le gouvernement américain va, dans son plan de soutien, distribuer de « l’argent gratuit » aux ménages (1.200€ par ménage et une prime pour les enfants), ironiquement une sorte de revenu de base universel, ce que n’envisagent pas à ce stade les gouvernements européens.

Les gens ne sont pas au travail non parce que la demande est faible et qu’il faudrait la stimuler, mais parce qu’ils sont malades ou en quarantaine. Une pure politique de relance de la demande alors que l’offre est à l’arrêt risque même de stimuler un retour de l’inflation, et rendrait la crise présente similaire au choc pétrolier du début des années 70, quand l’énergie était en pénurie.

Pour les entreprises, il faut sérier les questions, selon les quatre types d’obligations que nous venons de citer : dettes de travail, de relations commerciales, de financement long et de dettes fiscales.

Le plus simple concerne les impôts. Pour éviter la tétanie complète, l’État peut différer, ou dans certains cas annuler, le montant des impôts à verser, dont les charges sociales. Le soulagement de trésorerie est immédiat. L’État doit être bien sûr sélectif : au sens large, il représente plus de 50% du PIB. Chaque mois de congélation représente donc 50 / 12 = 4% environ du PIB, qui accroît d’autant et au même rythme la dette publique. À côté d’une telle ponction, le whatever it takes est un modèle d’austérité.

La dette commerciale n’est pas en un premier temps le sujet principal. Imaginons pour voir ce point qu’une chaîne de valeur entre entreprises (de type B2B) s’arrête tout à coup. Le client ne paie plus, mais le fournisseur à son tour non plus. Cette congélation subite ne pose pas trop de problèmes dans l’immédiat en raison des délais de paiement. Si les ventes s’arrêtent le jour J, cela ne signifie pas une baisse de trésorerie pendant les 60 premiers jours, tout au plus une baisse du poste clients. Dans le même temps, l’entreprise arrête ses achats de fournitures, mais doit bien sûr continuer à payer ses achats antérieurs si jamais le cycle de production n’est pas immédiat. Si ce dernier est d’un mois, et que le montant des fournitures est la moitié du montant des ventes, il en résulte une contrainte de trésorerie égale à un quart du poste client, ce qui pour la plupart des entreprises est normalement gérable.

Il en va différemment si l’entreprise continue à opérer et que ses clients sont en défaut de paiement, ou bien si l’entreprise vend directement à des clients finals, qui paient cash. C’est ici qu’on voit qu’avoir un BFR négatif, notamment dans le commerce, n’est pas toujours un avantage du point de vue de la trésorerie.

D’une manière générale, on voit que le choc conjoncturel que nous vivons, à l’inverse du choc de 2008 qui, d’origine financière, s’était transformé rapidement en un énorme choc sur la demande, n’en aura probablement pas des conséquences aussi fortes sur la dette commerciale. Dans une économie à l’arrêt, à la fois côté offre et côté demande, les achats aux fournisseurs s’arrêtent comme les ventes aux clients et le BFR, du moins pendant un temps, n’est pas autant affaibli. Une politique publique efficace consiste à donner des garanties sur la dette commerciale (via par exemple des garanties données au secteur de l’affacturage ou au secteur de l’assurance-crédit, comme l’a été le produit CAP en 2009) ou par un moratoire sur les factures d’eau, de loyer et d’énergie, sous certaines conditions. La BPI s’est engagée notamment à garantir jusqu’à 90% des crédits de trésorerie des PME auprès des banques. Et l’État met en place un fonds de 300 Md€ pour que les PME aient accès à des financements jusqu’à 25% de leur chiffre d’affaires à des taux d’intérêt bas. L’État pourrait aussi autoriser des délais de la TVA (dont le délai est à 30 jours), outre ce qu’il permet sur l’IS et la TCE, un mouvement auquel il répugne aujourd’hui, donnant priorité à d’autres formes d’aide. Enfin, il doit renforcer de toute urgence les dispositifs de surveillance des grandes entreprises pour qu’elles ne profitent pas de leur position de force vis-à-vis de leurs fournisseurs de taille plus modeste pour alléger sur leur dos leurs inquiétudes s’agissant de la trésorerie.

Et le gouvernement vient de décider des aides en espèces aux TPE et indépendants : 1.500 €, auxquels s’ajoutent éventuellement 2.000 €, si le chiffre d’affaires baisse de moitié.

Les risques de défaut concernent également les financements longs. Les mesures à prendre ici concernent les aides envers le secteur financier qui doit impérativement continuer à fonctionner. S’il y a donc des moratoires de paiement aux banques, il importe qu’il y ait en parallèle des garanties publiques sur les prêts. Il faut aussi des prolongations du délai standard pour la dépréciation des créances en défaut, complétées par des contraintes sur les distributions de dividendes des banques (les banques font toujours l’analyse, très contestable, que la rétention de dividendes va pénaliser leurs cours en Bourse), etc.

Ce sont de loin les dettes salariales les plus embêtantes, à la fois à court terme : il faut payer les salaires, et à moyen terme : licencier fait perdre à l’entreprise en capital humain et à un coût social important, qui se rajoute au choc sanitaire. Prenant exemple sur les mesures prises par le gouvernement allemand pendant le choc de 2008, le gouvernement français donne une priorité absolue à l’aide au chômage technique : le salarié est renvoyé chez lui, mais n’est pas renvoyé de l’entreprise. Le coût de la mesure est principalement pris en charge par l’État, secondairement par l’entreprise (en contribution au salaire du salarié mis en chômage technique) et par le salarié (en moindre salaire). Si l’entreprise reste en activité, le chômage technique permet une réduction du nombre d’heures de travail de tous, plutôt que le licenciement de certains. C’est ce qui oppose les gouvernements européens au gouvernement fédéral américain, et ce qui explique, sachant la facilité à licencier aux États-Unis, que le taux de chômage va fortement grimper là-bas, beaucoup plus qu’en Europe.

En pratique, le gouvernement français vient de décider de prendre en charge intégralement les indemnités à verser au salarié, ceci jusqu’à 4,5 SMIC. Ce n’est donc qu’au-delà que l’entreprise prendra le coût en charge. Quant au salarié, on en reste à la règle habituelle d’une indemnité à 84% du salaire net, de sorte que sa contribution est de 16%. Ceci devrait, si le choc ne devait durer trop longtemps, ne pas faire exploser la courbe du chômage et maintenir une bonne part du pouvoir d’achat des ménages concernés. Par contre, le coût budgétaire en sera très lourd : les 8,5 Md€ déjà programmés sur ce dispositif (sur les fermetures liées aux seuls risques sanitaires) vont être très rapidement épuisés, s’il en en juge par les 200.000 entreprises déjà rentrées dans le programme.

À ce jour, le coût d’ensemble des mesures est estimé à 45 Md€, soit deux points de PIB, principalement en raison des différés fiscaux et du plan d’aide au chômage technique. Le montant des garanties publiques qui pourront être écrites sur les créances bancaires est quant à lui de 300 Md€. Il est très probable que ces montants seront ajustés à la hausse, notamment si l’on en juge, sans parler de l’Allemagne, par ce qu’avance le Trésor britannique pour sa propre économie, à savoir 3 points de PIB, avec un programme très ambitieux de soutien au chômage technique ; ou encore les Pays-Bas, avec 2,5 points de PIB..

Une très bonne indemnisation des salariés retirés de la production pose toutefois un problème en l’endroit de ceux des salariés soumis à l’obligation de poursuivre le travail parce que dans des secteurs dits essentiels. L’impératif social l’emporte sur tout, mais il doit être prévu des formes de compensation pour les gens et les entreprises maintenues au travail, avec d’ailleurs un risque supplémentaire sur leur santé.

Et la politique monétaire ?

Elle a un rôle moins important, en tout cas qui ne passe pas forcément par une baisse de ses taux d’intérêt. Que les prêts soient fournis à 1% ou à 0,25% est d’une importance très secondaire quand une entreprise emprunteuse se débat dans une crise de liquidité. Sa fonction principale consiste à s’assurer que le système financier n’est pas menacé et continue à tourner, et secondairement qu’elle puisse alléger le financement public, notamment par des rachats de dette de l’État, au plus du choc conjoncturel. L’idée de monnaie hélicoptère est relancée par certains, mais ceci s’applique avant tout aux États-Unis où, comme on l’a vu, des distributions d’argent frais aux ménages sont rendues nécessaires. Comme l’indique un billet récent de Vox-Fi, « La monnaie hélicoptère pour relancer la zone euro ? », la monnaie hélicoptère n’est qu’une modalité particulière de financement par l’État d’une allocation individuelle généralisée. Elle ne pèse pas sur le déficit public, mais dégrade les fonds propres de la banque centrale. C’est donc avant tout un traitement comptable différent d’une solution économique identique.

Ce résumé décrit à peu près l’ordre de décisions prises par les responsables politiques en ce moment en France, et l’on n’a pas d’objection de fonds à présenter, sauf pour juger que le paquet, bien ciblé, est probablement encore un peu court pour affronter le choc conjoncturel présent.

Et l’Europe ?

Le virus, qui bloque les économies, est le type même du choc qu’on appelle « symétrique », c’est-à-dire qu’il frappe ou va frapper tous les pays de l’UE. Mais tant les délais dans l’attaque virale que la capacité au système de santé du pays à absorber le choc font que ses effets sanitaires peuvent différer fortement d’un pays à l’autre, et par malchance les pays les plus atteints à ce jour sont ceux dont les finances publiques, et dans le cas de l’Italie la croissance, sont les plus dégradées. Si l’Union a un sens, cette calamité appelle des actions transversales de solidarité d’autant que les pays favorisés ne peuvent plus invoquer l’argument de l’aléa moral, stigmatisant la mauvaise gestion des pays en difficulté pour s’éviter d’ouvrir la bourse dans ces actions de solidarité. Le confinement vaut pour les gens, pas pour les pays de l’UE.

À ce jour, il n’y a qu’au travers de l’action de la BCE que l’élément redistributif joue (si ce n’est la maigre entraide sanitaire). C’est bien budgétairement que cette solidarité doit se manifester. C’est le débat politique du moment au niveau de Bruxelles.

Cet article a été publié sur Vox-Fi le 2 avril 2020.

Vos réactions

Pour reprendre le titre de François Meunier et pour aller tout à fait dans le sens de Philippe Danjou voici une proposition par ailleurs publiée sur LinkedIn .

Pertes d’exploitation des professionnels : créer un fonds par tous les assureurs remboursable par des primes minorées.

L’Etat ne pourra pas tout sauf à le mettre dans quelques mois en position très difficile car malmené par les marches financiers( comme le furent la Grèce, l’Italie, l’irlande, le Portugal après la dernière crise financière. Et ce sera au grand détriment de tous. Aussi essayons d’envisager un système plus coopératif, plus solidaire.

Madame Florence Lutsman, la Présidente de la Fédération Française des Assurances (FFA) a déclaré dans Les Echos du 20 mars: » S’il fallait couvrir les pertes d’exploitation de tous ceux qui sont aujourd’hui touchés par les effets de la pandémie et surtout les effets des décisions gouvernementales qui ont été prises, ce serait totalement hors de portée des capacités des assureurs. On est dans une crise qui est systémique. Les risques systémiques ne sont pas mutualisables et ne sont pas assurables. On est dans une situation qui nécessite une intervention de l’Etat. Nous, nous pouvons venir en complément « . Mais elle a ajouté une idée importante » Un état de catastrophe sanitaire c’est une idée pour le futur; Il faudrait un mécanisme d’accumulation de primes dans le temps pour éventuellement couvrir les catastrophes sanitaires. » C’est une idée à travailler non pas demain mais maintenant et au plus vite. Elle peut, elle doit être instaurée pour cette crise actuelle sans précédent, capable de générer des risques économique, politiques et sociaux incommensurables dans les années qui viennent. Aussi j’avance l’idée qu’il est possible de préfinancer dès maintenant un tel mécanisme de primes. Mécanisme capable de couvrir immédiatement au moins partiellement, mais substantiellement, tous les secteurs touchés par la fermeture administrative du 14 mars, avec en contrepartie des prélèvements, des primes, étalées sur disons 3 ou 4 ans (durée à évaluer le plus précisément possible bien sûr) sur les entreprises aidées ou plutôt sur toutes les entreprises desdits secteurs violemment touchées dans leur activité, que ce soit après cette fermeture administrative ou par l’évaporation » spontanée » de leur activité ( le champ à couvrir est un point épineux mais à négocier sans perdre de temps pour ne pas bloquer le projet). Ces prélèvements, ces primes, pourraient être allégées annuellement par une aide significative de l’Etat et réduites par une participation des assureurs non symbolique. variant selon que l’entreprise avait ou non souscrit à une couverture des pertes d’exploitation (cf. « Nous, nous pouvons venir en complément » énoncé ci-dessus). Il faut vite constituer un tel fonds, sous la forme d’un fonds commun à toute la profession des assureurs, comme les emprunts groupés l’ont fait pendant des décennies jusqu’à une date assez récente. Profitons de ce savoir faire pour les étudier: cela pourra utilement éclairer de la meilleure façon de partager les risques et d’établir les garanties à offrir aux souscripteurs. Ce fonds lèverait sans doute une dizaine de milliards sur les marchés dans un premier temps, voire plus si nécessaire un peu plus tard, en profitant des taux d’intérêts actuels proches de zéro. En même temps qu’une évaluation des besoins qui pourraient porter sans doute sur deux mois et demi à trois mois de non activité desdits secteurs, il faut mobiliser une task force au plus vite, composée des meilleurs experts et praticiens publics et privés de levées de fonds obligataires sur les marchés internationaux pour parfaire le prospectus et travailler sur la présentation aux investisseurs. Par un tel dispositif on peut agir immédiatement tout en étalant dans le temps son poids tant pour les entreprises que pour l’Etat. Il profitera à coup sûr de la puissance financière et de la bonne signature des assureurs travaillant en France pour lever ces fonds en profitant, redisons-le, de taux encore très bas. A la fin de l’amortissement de ce dispositif celui-ci pourrait être transformé en dispositif pérenne pour constituer « le mécanisme d’accumulation de primes dans le temps pour éventuellement couvrir les catastrophes sanitaires » énoncé par Madame Lustman.

Report comment

Bon article, merci François.

J’observe que l’aide de 1500 euros aux commerçants privés de chiffre d’affaires (par fermeture obligatoire ou par la baisse induite par les autres mesures sanitaites) représente un joli « coup » politique, mais que cette somme n’est qu’une goutte d’eau face aux frais fixes d’une TPE qui, en général s’élévent à 3000 € / mois au minimum (loyer commercial , assurances, eau et électricité, taxes diverses..,). Il est donc clair que cette subvention, isolément, ne permettra dans bien des cas que de retarder de quelques semaines l’échéance du dépôt de bilan. Aprés 18 mois de troubles sociaux répétitifs (gilets jaunes) suivis de 6 semaines de grèves des transports publics, la trésorerie des commerçants et autres indépendants était déja exangue avant le confinement. Seule une politique de financement bancaire de moyen terme , accordée massivement et sans conditions exigeantes, permettra le maintien du tissu commercial de proximité, les emplois peu qualifiés) correspondants et la vie sociale qui en dépend. Certes, il y aura des pertes pour les banques pour les 10% non garantis par l’Etat/ BPI. Mais ces pertes sur les nouveaux crédits sont à comparer à celles, plus durables, qui seraient induites par le non- redémarrage de l’économie, le chômage massif etc. En l’occurrence, les banques devraient penser à se comporter comme des assureurs : accepter des pertes immédiates qui seront mutualisées et recouvrées progressivement dans la période ultérieure. Le refinancement gratuit et illimité des banques commerciales auprès de la BCE élimine le risque de liquidité pour ces banques.

J’ai écrit » financement de moyen terme » car il est évident que le redémarrage , probablement trés progressif , de ces commerces et artisans nécessitera de reconstituer leur fonds de roulement et ne permettra pas avant quelques mois ou années le retour à une tréso positive. Occasion également pour les banques commerciales de transformer les découverts bancaires de leurs clients, certes rémunérateurs pour elles, mais à haut risque de crédit, en prêts à taux plus faible mais garantis à 90% par la BPI !

Report comment