La productivité du travail baisse sur la longue période

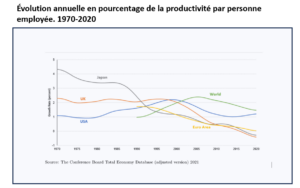

Dans un article bien documenté, l’économiste Martin Neil Baily fait le bilan d’une vie de travail à observer, comprendre et expliquer l’évolution de la productivité du travail et du capital. On le dit depuis longtemps, mais il n’y a malheureusement plus de doute : la productivité du travail (en gros la valeur ajoutée par personne employée) ralentit dans la plupart des pays, un peu moins aux États-Unis. Le graphique qui suit l’illustre bien. Depuis les années 2000, et même 1990 s’agissant du Japon, on note un déclin tendanciel en zone euro (trait jaune), au Royaume-Uni (orange) et Japon (violet). Dans ces deux derniers cas, on constate même une décroissance de la productivité. S’agissant du monde entier, qui recouvre des pays comme la Chine ou l’Inde où le rattrapage de productivité sur les pays occidentaux s’est poursuivi jusqu’à récemment, le déclin est plus récent, à compter de 2005.

C’est loin d’être neutre. Les hausses de salaire s’alignent en général sur les gains de productivité. Si celle-ci passe à zéro, la distribution du revenu devient un jeu à somme nulle : ce que l’un a en plus, l’autre l’a en moins, avec les tensions sociales que cela peut provoquer. Il faut bien sûr une analyse plus complexe : si la baisse de la productivité tient à ce qu’on emploie davantage de gens qui étaient avant hors de la force de travail, c’est-à-dire ni employés ni chômeurs, la tension sur la distribution ne s’aggrave pas et la baisse de productivité est plutôt l’indication d’une inclusion sociale plus forte par le travail. Mais quand le phénomène s’étale sur près de 30 ans, on dépasse la seule analyse de la conjoncture du marché du travail car il s’agit alors du progrès technique et des innovations.

Certains disent, en particulier Philippe Aghion dans son cycle de conférences au Collège de France, qu’on mesure mal la productivité parce qu’on sous-estime les gains apportés par les nouvelles technologies. C’est possible, mais on sous-estimait probablement tout autant ce qu’apportaient les nouvelles technologies apparues autrefois. A-t-on réellement mesuré les gains dans l’espérance de vie des nouveaux nés, grâce aux progrès médicaux de l’après-guerre ; a-t-on pris en compte ce qu’a apporté une invention « toute bête » comme l’ascenseur qui démultiplie la productivité du m² urbain ? On peut donc raisonner à biais constant et conclure quand même qu’on assiste bien à une baisse tendancielle de la productivité.

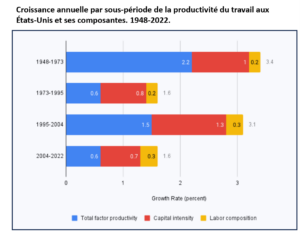

On vient de dire que les États-Unis, épicentre aujourd’hui de nombreuses innovations, semblent moins frappés par le phénomène. Le graphique qui suit montre qu’il faut nuancer. On y fait figurer le rythme annuel de la productivité par sous-période. On y voit par exemple que la croissance de la productivité est en recul depuis 2004 par rapport à la période plus faste 1995-2004. L’intérêt du graphique est de chiffrer la source de ce déclin.

La première source, coloriée en rouge, est l’intensité en capital : si on robotise une chaine de production, la production unitaire de chaque travailleur qui continue à y opérer s’accroit. En jaune, la composition du travail : des travailleurs plus qualifiés produisent davantage chacun d’eux. En bleu enfin, la productivité totale des facteurs, qui est en quelque sorte « ce qui reste » : quelle est la hausse de la productivité qui n’est pas due à un investissement accru en capital ou en qualité de la main-d’œuvre ? On peut assimiler ce dernier élément aux innovations qui font qu’à stock de capital et à nombre de travailleurs donnés, la production s’accroit. On voit nettement le « fort » progrès technique des années 1995-2004 (1,5% l’an), qu’on attribue généralement à la diffusion de l’informatique dans tous les processus de production, avec une très forte baisse du coût unitaire de cette numérisation. Depuis 2004, le rythme s’est ralenti à 0,6% l’an, comme lors la période ouverte par le choc pétrolier de 1973, toutes ces performances restant bien loin du rythme connu lors de la faste période d’après-guerre.

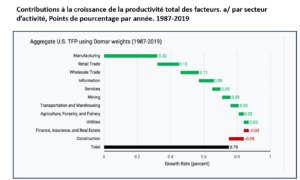

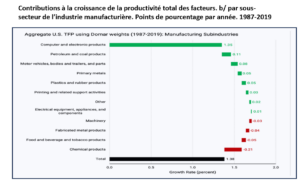

Toujours dans le cas étatsunien, on peut aller plus loin dans l’analyse, en regardant l’origine sectoriel des gains de la productivité totale des facteurs. Le graphique a/ qui suit le fait sur l’ensemble des secteurs d’activité, le suivant (graphique b/) en faisant loupe sur le seul secteur manufacturier, ceci sur la période 1987-2019.

Le secteur manufacturier ressort en premier, suivi, ce qui n’est pas étonnant, par les secteurs de la distribution de détail et de gros, montrant la révolution du commerce qui s’est accomplie et se poursuit depuis près de 40 ans. Les secteurs financiers et de l’immobilier connaissent par contre des pertes de productivité : peu d’innovations, un coût croissant de la construction en zone urbaine.

Au sein du seul secteur manufacturier et sans trop de surprise, c’est le secteur de l’informatique et de l’électronique qui connait, et de loin, la plus forte hausse de productivité totale des facteurs, laissant loin les autres sous-secteurs. La mécanique, la chimie et l’agro-alimentaire connaissent quant à eux une légère « régression technique ».

Si l’on avait reporté l’analyse de l’innovation sur plus longue période, les chiffres qui apparaissent dans ces graphiques seraient largement dépassés par les gains obtenus à la fin du 19e siècle ou lors de l’entre-deux-guerres, avec la révolution de l’électricité, de la chimie ou des moyens modernes de transport. Les temps vécus aujourd’hui semblent connaître – c’est étonnant – une disette en matière d’innovations technologiques, malgré l’intuition que tout change désormais de façon accélérée et qu’on va inexorablement vers une éviction des hommes de la sphère de production. On se rappelle que Bill Gates craignait l’âge des robots et songeait à « taxer les machines » pour éviter un chômage généralisé.

L’espoir – ou la crainte – se reporte aujourd’hui sur l’IA générative dont on dit qu’elle va tuer en masse l’emploi qualifié en raison de gains d’efficacité trop violents pour être aisément absorbés. Notre placide expérience nous dit : « on verra bien ! ».

Cet article a été initialement publié sur Vox-Fi le 12 juillet 2023.