La grève chez les constructeurs automobiles étatsuniens

L’UAW, le syndicat des travailleurs de l’industrie automobile aux États-Unis qui regroupe 150 000 membres, engage une bataille féroce contre les trois constructeurs auto « historiques », GM, Ford et Chrysler-Jeep, désormais Stellantis. Leur demande salariale semble pour le moins copieuse : +40% de hausse étalée sur quatre ans. La grève a été votée.

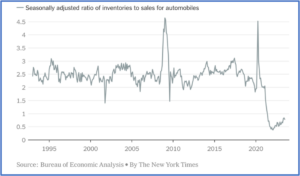

La tactique employée semble redoutable : le syndicat s’en prend aux trois constructeurs à la fois, mais en ne ciblant qu’une seule usine de chacun d’eux, les plus rentables à chaque fois (Jeep pour Stellantis). On s’attend à ce que les usines en grève soient choisies de façon tournantes pour garder suffisamment de muscle financier dans le dédommagement que le syndicat assure aux grévistes. Le pronostic aux États-Unis montre qu’ils ont de bonnes chances de l’emporter, d’autant que les stocks de véhicules à disposition chez les constructeurs sont au plus bas (crise Covid et disponibilité de micro-processeurs aidant). Voir graphique.

Les trois constructeurs s’opposent violemment à ce mouvement. À ce jour, ils n’ont proposé que 14 à 16%. Ils font valoir qu’une telle demande est astronomique et va les empêcher de financer les énormes besoins d’investissement qu’exige la transition vers l’électrique. Ils ne veulent pas se lier les mains sur des contrats salariaux à long terme, d’autant, disent-ils, que leurs salariés sont parmi les mieux payés des ouvriers étatsuniens. Ils font observer que leurs concurrents, Tesla en premier lieu, mais aussi tous les constructeurs étrangers installés en général dans les états du Sud, ont un personnel non syndiqué et des coûts salariaux bien plus bas. C’est une porte largement laissée ouverte à Tesla, le syndicat devenant le meilleur allié de Elon Musk.

L’autre côté fait valoir de bons arguments aussi. Lors de la Grande crise de 2007 à 2009, suite à laquelle le gouvernement a sauvé ces constructeurs de la faillite, les salariés ont accepté d’abandonner nombre de clauses dans leurs contrats salariaux, dont notamment celle qui indexait automatiquement le salaire sur le coût de la vie. Aujourd’hui, le salaire de départ est de 18 $ par heure, alors qu’il était de 19,6 $ en 2007. Si ce salaire de base avait crû comme l’inflation, il serait aujourd’hui de 29$, dit le syndicat (à noter que 18 $ de l’heure n’est pas si éloigné du salaire moyen chez Amazon, soit 17,9 $, allant de 14,8 $ à 29,6 $).

Le syndicat profite aussi d’un revirement d’une partie de l’opinion publique étatsunienne vis-à-vis des syndicats. Le président Biden a apporté son soutien : « Personne veut la grève, mais je respecte le droit des travailleurs de faire valoir leurs options en matière de négociation collective […]. Je comprends leur frustration. » De fait, l’écart d’opinion du public étatsunien envers les syndicats et les grands groupes n’a jamais été aussi grand : encore médiocre pour les premiers malgré un rebond récent, en forte chute pour les seconds (graphique suivant à droite), tandis que la corrélation entre le taux de syndicalisation aux États-Unis et la part du revenu national allant au décile le plus riche frappe les esprits (à droite).

Le fait que Tesla échappe à cette pression salariale pose problème. Vox-Fi a déjà traité de la difficulté de la syndicalisation aux États-Unis, précisément à propos d’Amazon. On voit l’utilité ici d’avoir des structures de négociation entre partenaires sociaux au niveau de la branche et pas uniquement au niveau de l’entreprise. Une relation qui tend à s’affaiblir dans les pays européens, notamment en France.

Le graphique suivant illustre le changement d’humeur.

« No one wants a strike, but I respect workers’ right to use their options under the collective bargaining system », Biden said.

« I understand their frustration. »

Graphique : Degré de confiance des Américains envers les syndicats et les grandes entreprises